長崎県壱岐市役所で土木技術職として働く寺田さんのインタビュー記事です。大学卒業後、故郷である壱岐市にUターン就職し、9年間建設課一筋で島のインフラ整備に情熱を注ぐ寺田さん。技術職の魅力、仕事のやりがい、壱岐市ならではの働きやすさ、そして「何もない場所」から「形あるもの」を創り出す醍醐味について、語っていただきました。

ー寺田さんのご経歴と壱岐市役所に入庁されたきっかけを教えていただけますか。

寺田:大学では建築と土木の分野を学び平成29年に卒業、その年の4月から壱岐市役所に入庁しました。

もともとは1度ゼネコンなどに就職して経験を積み、いずれは壱岐に貢献できればと考えていましたが、就職活動中にたまたま壱岐市役所の土木技術職の募集を見つけたんです。それまで市役所にそうした専門職の採用があることをあまり意識していませんでした。

これは学んできた土木分野を活かせる大きなチャンスだと捉え、受験を決意しました。

ー公務員試験の準備は大変だったのではないでしょうか。

寺田:民間企業を中心に考えていたので、公務員試験の専門的な勉強は全くしていませんでした。受験を決めてから試験日まで1ヶ月ほどしかありませんでしたが、必死に勉強しましたね。

ー無事入庁されて、現在は9年目とのことですが、これまでの配属先やお仕事について教えてください。

寺田:入庁してから現在まで、一度も異動がなく、ずっと建設課に所属しています。技術職の異動先としては、農林課の農業土木や、水産課の港湾などがあります。行政職に比べて異動が少ない傾向があるようで、同じ課に長く在籍する先輩もいます。

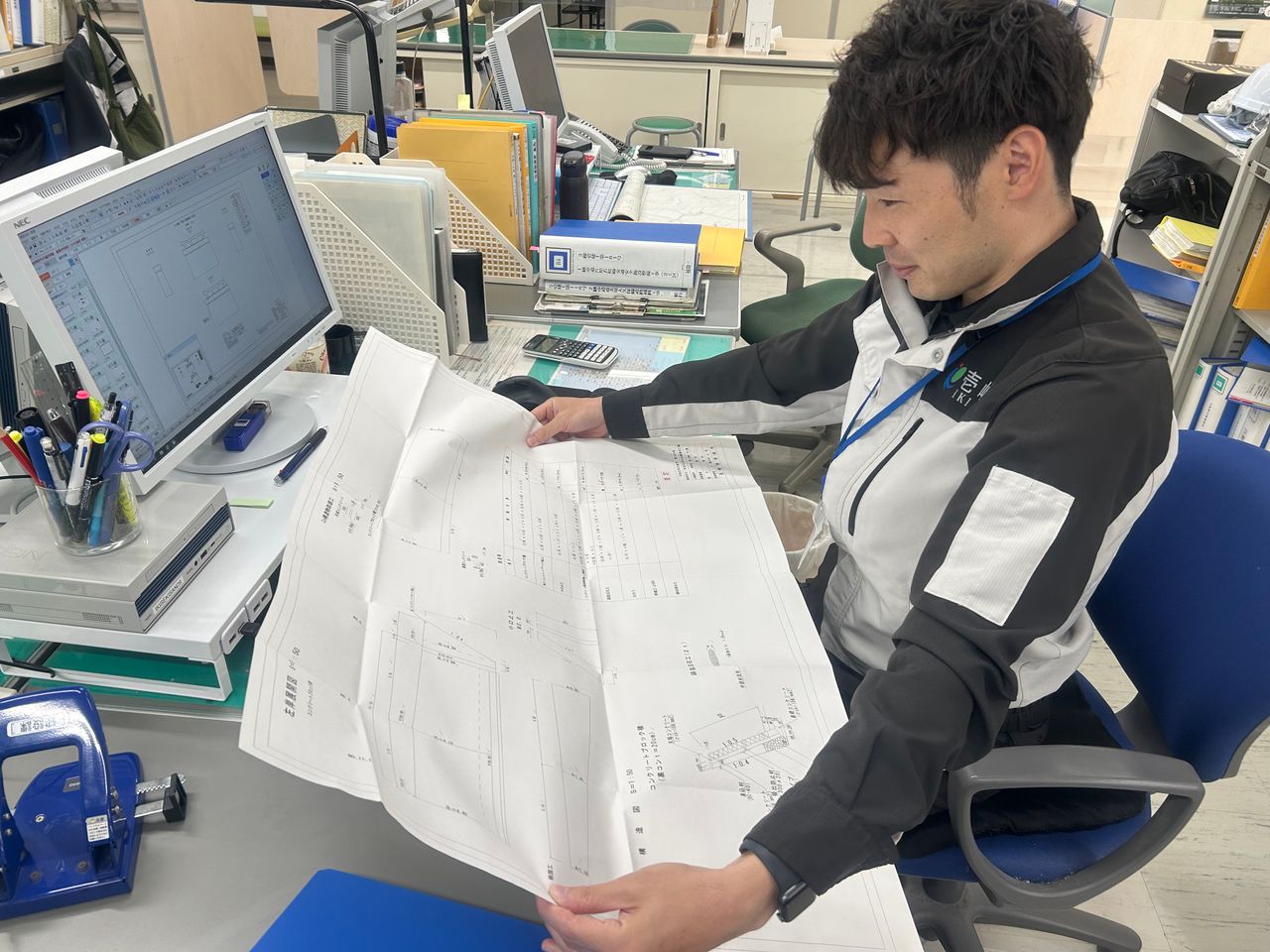

現在は、建設課の土木班で主に道路、河川、急傾斜地の崩壊対策、橋梁といった市民生活に不可欠なインフラの整備や維持管理を行っています。その中で私は、道路の拡幅やバイパス整備といった道路改良工事と、橋梁の長寿命化を図るためのメンテナンス、つまり補修工事を主に担当しています。

私たちの班は現在、技術職が私を含めて4名体制です。純粋な技術職採用の職員は2名で、残りの2名は一般事務職として入庁された方が、現在は技術的な業務を担当してくれています。

ー建設課土木班では、年間でどれくらいの工事を担当されるのですか?

寺田:担当する工事の件数は、平均すると一人あたり年間で約20本程度です。自然災害が発生した場合には、災害復旧工事が加わるため件数が増えることもあります。年度初めに上司から業務が割り振られ、1年間の計画を立てて進めます。

ー担当する工事について、ご自身で希望されるのですか?

寺田:「この道路改良を手がけてみたい」といった希望があれば、前年のうちから上司に相談するようにしています。特に私が今担当しているような規模の大きな道路改良工事は、ある程度の経験年数が求められる傾向があります。私も9年目になり、そういったプロジェクトを任せてもらえるようになってきました。

ー後輩の指導もされていると伺いました。

寺田:はい、現在、事務職として採用されて2年目になる後輩の指導を担当しています。彼が建設課に配属された当初、年齢が一番近かったこともあり、私が主にOJTで業務を教えることになりました。

ー事務職で入庁された方に土木の専門知識を教えるのは、ご苦労もあったのではないでしょうか。

寺田:私自身も大学で土木を専攻していたとはいえ、CADや積算システムといった実務で使うツールは入庁後に初めて触れたものがほとんどです。そういう意味では、新卒の技術職も、事務職から技術業務に挑戦する職員も、スタートラインは大きく変わらない部分もあると感じています。専門知識がないからといって、過度に心配する必要はありません。大切なのは、学ぶ意欲と現場への興味ですね。

ー具体的にどのように指導を進めていったのですか?

寺田:最初のうちは「見て学ぶ」ことを重視し、私が担当する工事の現場に一緒に連れて行き、実際の作業や業者さんとのやり取りを見てもらいました。専門用語も多いので、現場で言葉の意味を説明しています。

半年ほど経って自身で工事を担当するようになってからは、私が彼の担当現場に同行し、アドバイスをする形にシフトしました。

ー指導する上で、特に大切にしていることは何ですか。

寺田:やはり「現場主義」です。上司からも教わりましたが、図面や書類だけでなく、実際に現場に足を運び、自分の目で見て判断することが何よりも重要です。

私もほぼ毎日、何かしらの現場には顔を出すようにしています。複数の工事が同時進行しているため、進捗確認や打ち合わせは日常茶飯事です。壱岐市は島内の移動が比較的容易で、一番遠い現場でも車で30分もかかりません。

この地理的なメリットは、きめ細やかな現場管理を行う上で非常に大きいですね。

ー壱岐市で土木技術職として働くことの特徴や魅力は、他にどのような点があると感じますか?

寺田:地元業者さんとの距離の近さは大きな特徴だと思います。付き合いが長い業者さんも多く、非常に協力的です。業務で分からないことがあれば、発注者という立場ですが、率直に相談することもあります。皆さん快く知恵を貸してくださるので、円滑な事業推進に繋がっていますし、若手職員にとっても学びやすい環境です。

ー入庁前にイメージしていた仕事内容と、実際に働いてみてギャップを感じたことはありましたか?

寺田:技術職は現場仕事のイメージが強かったのですが、実際には窓口対応や住民の方々と直接お話しする機会が想像以上に多いことに驚きました。道路拡幅の際には、地元の皆さんからの要望に基づいて計画を進め、説明会や用地買収のための個別交渉も頻繁にあります。

ー市民の方々とのコミュニケーションで、楽しさや難しさを感じるのはどのような時ですか。

寺田:人と話すことは好きなので、住民の方々と直接対話する中で、地域の課題やニーズを肌で感じられることは面白さの一つです。一方で、様々なご意見や時には厳しいご指摘をいただくこともあり、精神的に落ち込むこともありますが、それも市民生活に直結する仕事だからこそと受け止めています。

ー仕事のやりがいや面白さを感じるのは、どのような瞬間でしょうか。

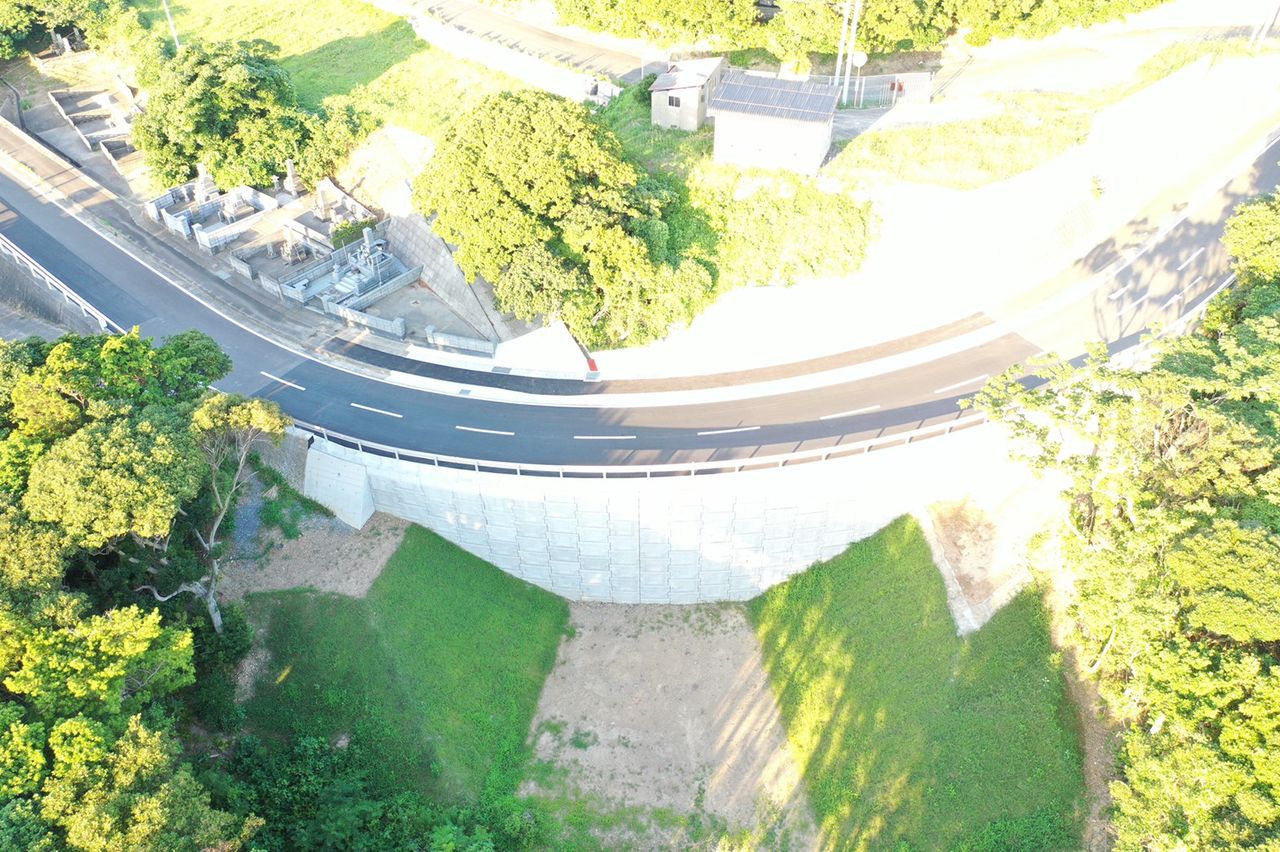

寺田:一番のやりがいは、何と言っても、自分が設計段階から関わったものが、目に見える「形」として完成し、それが地図に残り、人々の生活の役に立っていくのを実感できることですね。

初めて担当した工事で、設計から竣工まで一貫して携わった道路があるのですが、計画段階では野原だった場所に、自分の思い描いた道が少しずつ出来上がっていく過程を間近で見守り、完成した道を初めて車で走ったことは今でも覚えています。

ー職場の雰囲気や人間関係はいかがですか。

寺田:建設課だけでなく、建設部全体として非常に風通しが良いと感じています。仕事のことはもちろん、プライベートなことまで何でも気軽に話せる雰囲気があります。上司や先輩も皆さん優しく、親身に相談に乗ってくれます。業務時間外に食事や飲みに行くこともあります。厳しい上下関係はほとんどなく、若手の意見にも耳を傾けてくれます。

他部署との連携も日常的にあり、例えば農林課とは毎年夏頃にソフトボール大会を開催し、懇親会で盛り上がっています。

ー働き方についてもお伺いします。ワークライフバランスはいかがですか。

寺田:災害時を除けば、残業はそれほど多くありません。年度初めに年間の担当工事がある程度決まるため、自分でスケジュールを管理し計画的に業務を進められ、時間のやりくりは比較的しやすいです。有給休暇も取得しやすい雰囲気です。

2月~3月の年度末は繁忙期になりますが、それも事前に見通しが立つので計画的に対応できます。

ー壱岐市で働き、市民の方々と接する中で感じる、壱岐市そのものの魅力はありますか。

寺田:やはり、人の温かさですね。工事が完成した際に、わざわざ市役所にお電話で「立派な道ができて本当に助かったよ、ありがとう」といった感謝の言葉を直接伝えてくださる方がいらっしゃいます。そうした言葉をいただくと疲れも吹き飛びますし、もっと頑張ろうという気持ちになります。

ーこれから壱岐市役所の土木技術職を目指す方に向けて、どのような人がこの仕事に向いているか、メッセージをお願いします。

寺田:土木の専門知識や経験も大切ですが、それ以上に「やる気」と「元気」がある方に来ていただけたら嬉しいですね。土木の現場では、建設業者の方々をはじめ、様々な立場の人たちと関わります。そうした方々とも臆せずにコミュニケーションを取り、良好な関係を築いていける人が向いていると思います。

また、技術職は異動が少ない傾向にあるので、一つの分野をじっくりと追求し、その道のプロフェッショナルを目指したいという方にも最適な職場だと思います。

ー本日はありがとうございました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年5月取材)