西尾市役所教育委員会事務局市史編さん室で働く井口さんのインタビュー記事です。井口さんは岩瀬文庫で学芸員として活躍しています。中学生の頃、博物館の学芸員に憧れ、歴史への熱い思いを抱き、西尾市役所で働くことを決意したそうです。西尾市役所で働く魅力、やりがい、職場の雰囲気などについて伺いました。

ー自己紹介をお願いします。

井口:群馬県出身で、西尾市役所の学芸員として岩瀬文庫で働いています。入庁2年目になります。

ー学芸員を目指そうと思ったきっかけを教えてください。

井口:中学生の頃、博物館の学芸員の方の仕事ぶりを見て憧れました。もともと歴史に興味があったこともあり、早くから学芸員として働くことを目指すようになりました。大学院では日本史を学び、特に戦国時代後期を専門として、織田信長や豊臣秀吉についても研究していました。西尾市は愛知県にあり、これらの大名は愛知にゆかりがあると感じており、学んだ知識も活きていると感じます。

ー西尾市を選んだ理由を教えてください。

井口:学芸員は研究の一環でお墓などに書かれた歴史的な文字資料を調査することがあります。そのため、歴史ある西尾市は、私の地元の群馬からは遠く離れていますが魅力的でした。

さらに私の勤務している岩瀬文庫は重要文化財を含む多くの古文書を貯蔵しており、以前から西尾市の岩瀬文庫で働きたいと考えていました。実際に働いてみて、貯蔵する古文書や資料の多さに改めて驚いています。

ー現在の業務内容について教えてください。

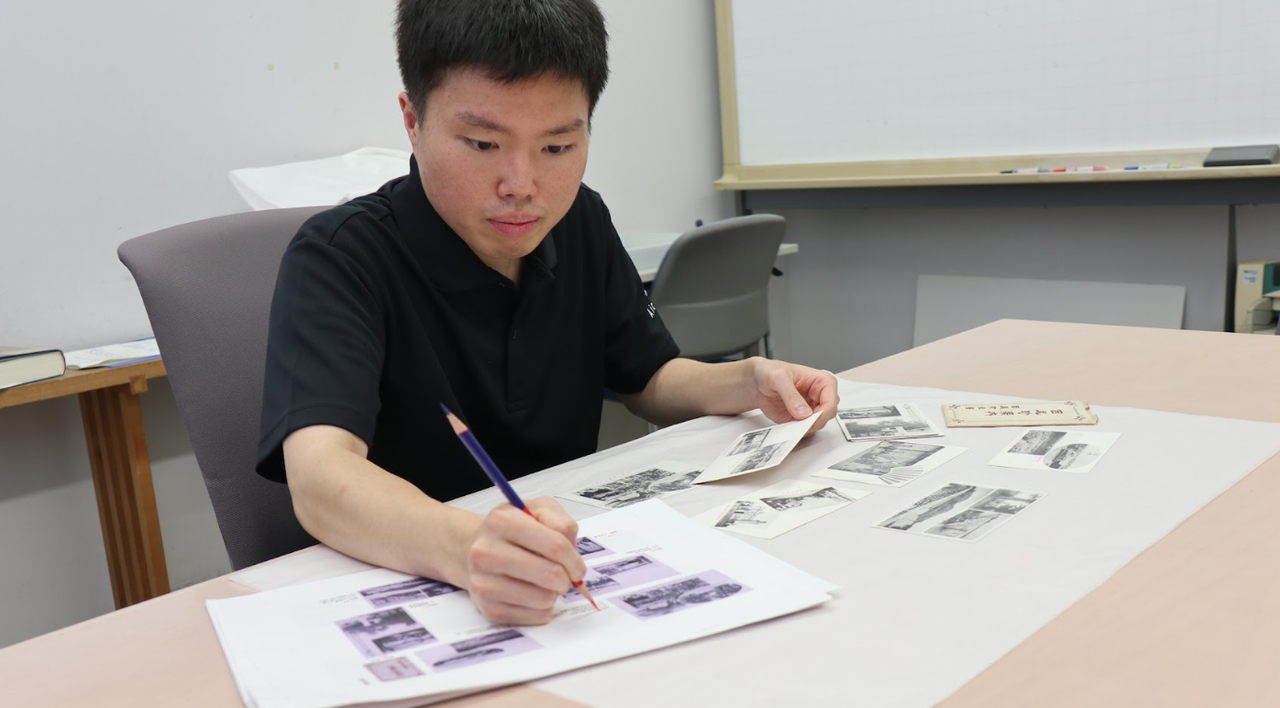

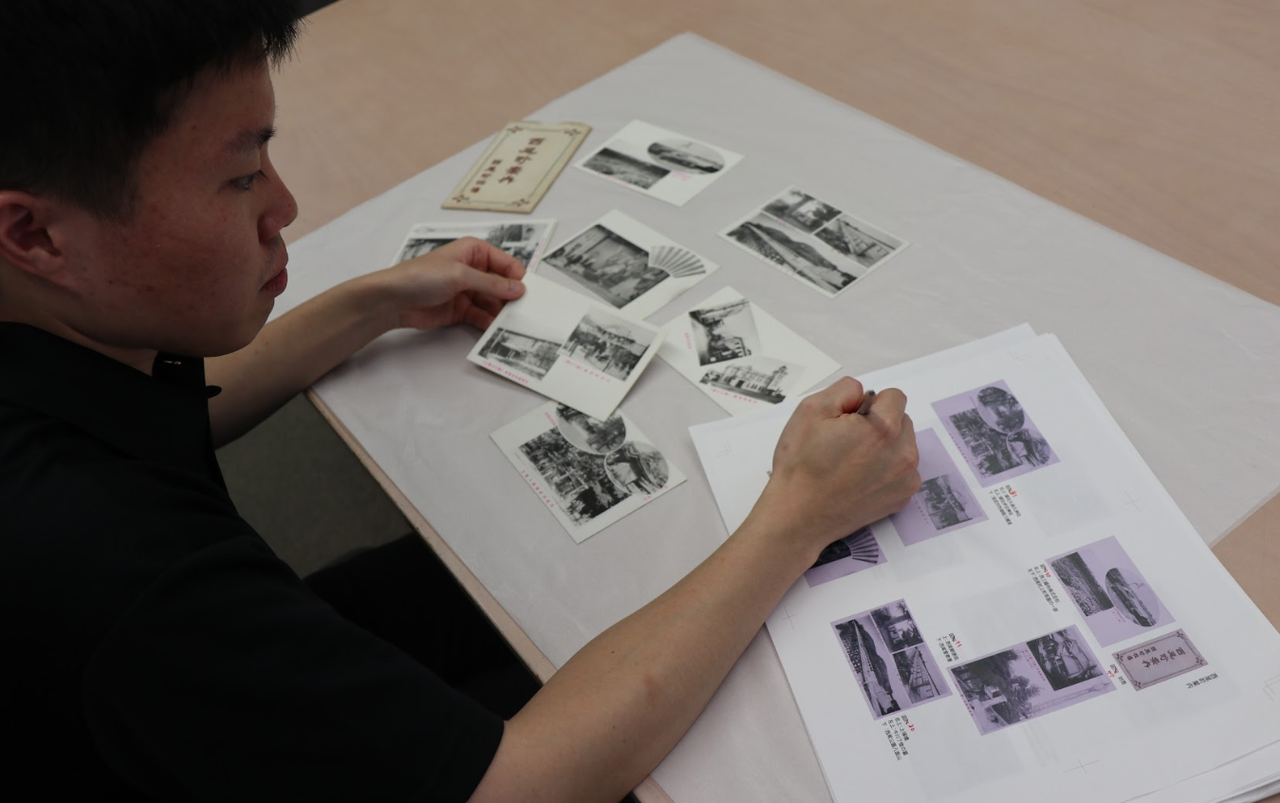

井口:私は西尾市史編さん室で働いているので、地域の歴史を後世に残すという目的のもと西尾市史の編さんを行っています。現在は近世現代編の編さんにあたっています。

西尾市は平成23年に合併したので、改めて市民の方々に歴史や風土を知ってもらいたいという思いで新編西尾市史の編さんに取り組んでいます。

また、資料調査も行っていて、一般の家庭から見つかった古文書などを収集し、お話を聞いて研究調査を行っています。他にも市民や教師の方への講演会、市民の方からの歴史についてのお問い合わせへの対応などを行っています。

ー学芸員としての働き方を教えてください。

井口:私は本庁の方とは少々違い、火曜日から土曜日に働いています。月に一回日曜日にも出勤します。週末休みではないので休日が本庁勤務の方とずれてはしまいますが、休みは比較的とりやすく、趣味との両立もできて、ライフワークバランスは確保されていると思います。

ー西尾市役所の学芸員として働くことの魅力は何ですか?

井口:私は私立の博物館で働く学芸員とは違い、西尾市という自治体の学芸員なので、より地元の人と近いところで研究や調査を行うことができます。地元の人と物理的にも精神的にも距離が近いからこそ得ることのできる情報もあります。

市民の方から寄贈・寄託していただいた古文書などの資料から新たな事実が見つかると市民の方から感謝の言葉をいただくこともあり、そういったときには大きなやりがいを感じます。公務員としてした仕事が直接市民の方々の生活に文化・行政の面から貢献できていると感じるのは、自治体の学芸員ならではだと感じます。地域課題への粘り強い取り組みや、その対処法を考える主体性は求められますが、幅広い研究を通して知見が広がるというメリットも感じています。

ー職場の雰囲気について教えてください。

井口:働き始めるまでは、公務員であるということもあって寡黙な人が多く、かたい雰囲気の職場なのではないかという不安もありましたが、実際にはコミュニケーションが活発で風通しの良い職場です。質問や情報の共有などやりとりがしやすい環境だと感じています。調査の一環で西尾市のご年配の方からお話を聞いたときには、私が地元の人間ではないためご年配の方々が使う方言を理解することが難しかったですが、先輩の職員の方々が通訳として一緒についてくれるなど協力していただいたおかげで、今では西尾市の方言にも慣れ、仕事がしやすくなりました。

西尾市役所全体にいえることですが、同期の人も、先輩方も話しやすくて優しく、知り合いが0人の自分でも市役所内のイベントや仕事を通して幅広い年齢の方とつながることができ、休日も市役所の友人と遊ぶこともあります。

ー西尾市役所の学芸員を志す方へのメッセージをお願いします。

井口:西尾市は山、里、海、川の自然が豊かで、文化財や伝統的な行事、文化を有する歴史あるまちです。こんな環境だからこそできる仕事もあると思います。市役所の学芸員は、市民の方々とコミュニケーションをとり、地域の課題解決に取り組み、文化の面から市民の方に貢献したいと考えている方にはうってつけのお仕事だと思います。もちろん福利厚生もよく、学芸員という仕事上毎日多くのことを学ぶことができます。歴史や文化に興味があり、地域に根差した仕事をしたいという方はぜひ一緒に働きましょう。

ー本日はありがとうございました。