岩手県大船渡市役所で保健師として働く金野さんのインタビュー記事です。

地域に密着した保健師活動をしたいという思いから大船渡市役所に入庁。地元で働くやりがいや魅力、印象に残っている経験などについて語っていただきました。

保健師として地域に貢献したい方、保健師として色々な経験をしたい方は必見です!

ーまずは自己紹介をお願いします。

金野:高校まで陸前高田市で過ごし、岩手県立大学看護学部を卒業後、看護師と保健師の免許を取得しました。2022年4月から大船渡市役所で保健師として働いています。

ー保健師を目指したきっかけは何だったのでしょうか?

金野:祖父と叔父が薬剤師だったこともあり、高校生の頃から医療系の仕事に興味がありました。

医療関係の仕事について調べていくうちに、保健師という仕事を知り、治療だけでなく予防にも力を入れて、地域の方々と関わりながら働ける点に魅力を感じ、保健師を目指すようになりました。

ー数ある自治体の中で、なぜ大船渡市役所を選ばれたのですか?

金野:就職活動をする際に、地元で働きたいと考えていました。陸前高田市と大船渡市は隣同士で、大船渡市は生活圏の一部だったので、私にとってはどちらも地元のような場所です。陸前高田市で保健師の募集がなかったこともあり、大船渡市役所を選びました。

ー就職活動はどのように進めましたか?

金野:SPI3の対策は参考書で軽く勉強する程度でした。保健師の専門試験対策としては、国家試験の勉強と並行して専門教科の勉強をしていました。

面接は2回ありました。大学の模擬面接で練習ができたので、それを活用したり、事前に面接でよく聞かれる質問をノートにまとめて、どんな質問にも答えられるように準備していました。

また、大船渡市の健康に関する計画書などを読み、市についての理解を深めるようにしました。

ーこれまでに経験した業務の概要を教えてください。

金野:入庁して3年目になりますが、現在は成人保健係に所属しています。主な業務内容は、がん検診、健康診査、健康教育です。検診や健康教室、講演会などの企画から実施、評価までを行っています。

その他にも保健指導を行ったり、成人保健係ではありますが、母子保健分野の赤ちゃん訪問や乳幼児検診なども行っています。

ー現在の業務内容について、教えてください。

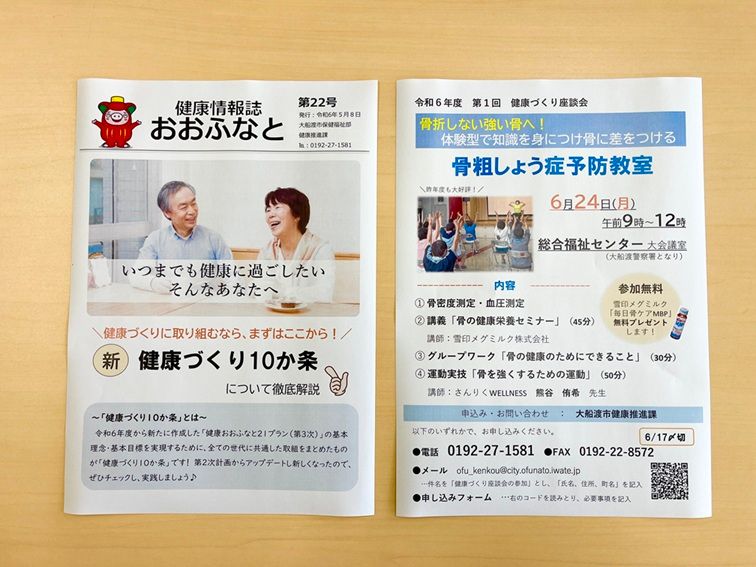

金野:健康教室や講演会は、企画から実施、評価までを自分たちで行っています。例えば、今年度は骨粗しょう症予防教室や生活習慣病予防教室、歯周病と循環器の関係をテーマとした講演会などを開催しました。

「健康おおふなと21プラン」に基づき、市の健康課題を抽出し、健康課題に沿った内容や、法律で定められた健康教育の内容を参考にテーマを決めています。

◼︎参考:健康おおふなと21プラン

https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/contents-33312

ー1日の仕事の流れを教えていただけますか?

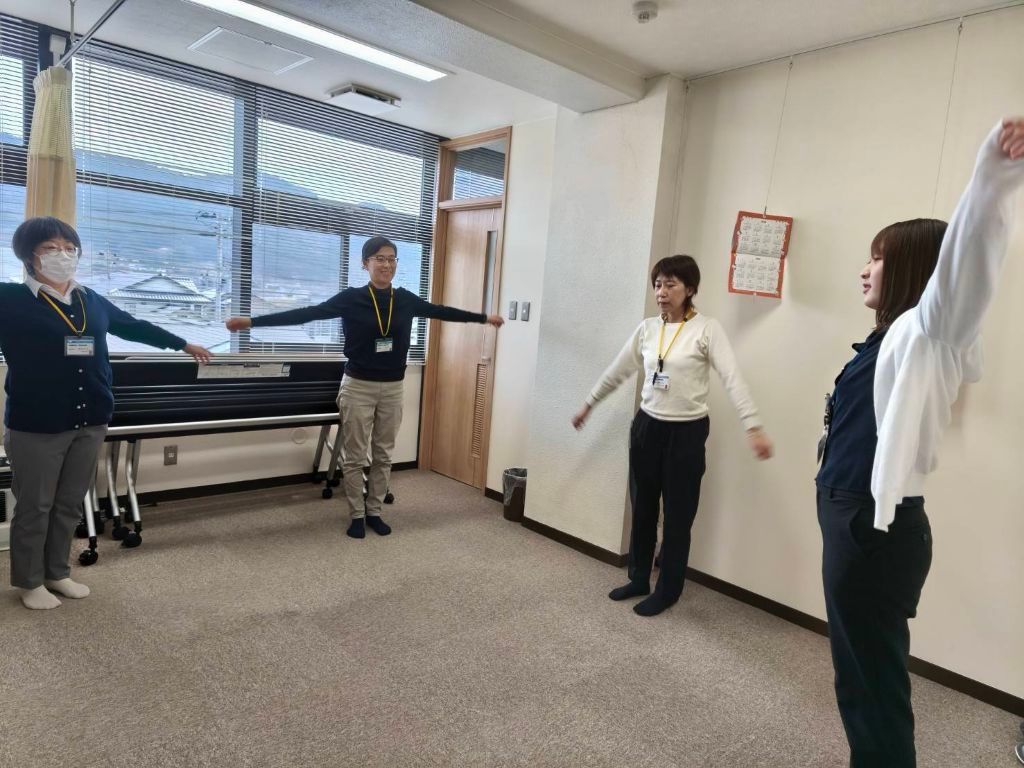

金野:日によって流れは様々ですが、8時半に出勤し、朝礼前に係のメンバーでラジオ体操をします。その後、朝礼を行い、業務に取り掛かります。意外と事務作業が多く、健康教室や検診の企画、準備などに多くの時間を費やしています。

1日中事務作業をする日もあれば、1日の中でがん検診や乳幼児健診、保健指導への従事、家庭訪問などに時間を費やす日もあります。

健康教室を開催する日は、午前中に教室を実施し、午後は事務作業を行う場合が多いです。

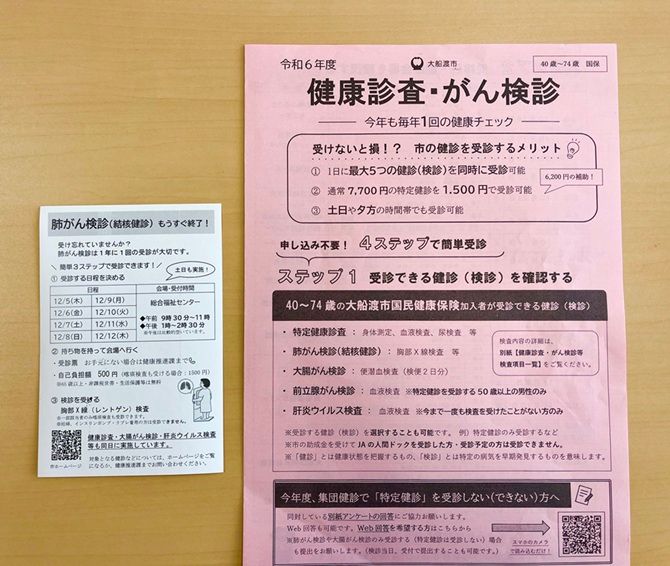

検診の受診率を上げるため、受診勧奨はがきの発送や電話での勧奨、案内方法や周知の工夫も行っています。検診の時期には、受診票の発送業務を行います。

6月頃に行う胃がん検診の受診票は約6000通、9月から始まる大きな検診の受診票は1万通以上です。受診票や案内通知書を封筒に入れ、数えて発送する作業は、なかなか大変です(笑)

ー所属されている係の体制について教えてください。

金野:現在、私たちの係には正規職員が10名です。職種別ですと、保健師は課長を含め5名、栄養士が2名、事務職が3名です。あと、会計年度任用職員が4名います。正規職員の中には産休に入っている職員もいます。

ーこれまでの業務で印象に残っていることや、成果を上げたことはありますか?

金野:印象に残っているのは、初めて健康教室を担当した時のことです。地域のシニア大学で、がん予防をテーマにパワーポイントを使って講演を行いました。

大学の実習で地域の方々の前で健康教室を行った経験はありましたが、市役所職員として健康教室を担当するのは初めてだったので、とても緊張しました。参加者の方々から「勉強になった」「相談できてよかった」といったポジティブな感想をいただき、嬉しかったと同時に達成感も感じました。

また、保健指導を通して関わった方の数値が改善したり、体重が減少したりといった変化が見られた時も、この仕事のやりがいを感じます。母子保健では、以前赤ちゃんだった子が乳幼児検診で大きく成長した姿を見ると、感慨深いものがありますね。

事務的な面では、検診の受診率向上のための様々な対策に取り組んだ結果、受診率が上がったことは大きな成果だと感じています。

ー大船渡市で保健師として働くやりがい、魅力について教えてください。

金野:保健師としてやりがいを感じるのは、住民の方々と直接関わり、地域に貢献できることです。保健指導をした方が健康になったり、検診の受診率が上がったりすると、嬉しくなります。

また、健康教室や講演会で「勉強になった」という声を聞くと、達成感を感じます。母子保健の分野では、子どもの成長を間近で見守ることができるのが嬉しいです。

ー大船渡市でしかできない経験や業務はありますか?

金野:規模の大きな市町村では、保健師業務の多くを委託している場合が多いと聞きます。大船渡市では、住民の方と近い距離感で接しながら、保健指導や健康教室などを自分たちで行うことができます。

これは、大船渡市のような比較的小規模な自治体だからこそできる経験だと思います。

ー入庁後の教育体制や研修制度について教えてください。

金野:1年目は、岩手県が主催する新人保健師研修に年間3、4回参加しました。大船渡市では、プリセプター制度を導入しており、新人保健師には指導係の先輩が1人付きます。私のプリセプターは隣の席の先輩だったので、気軽に相談することができました。

また、新人保健師は業務内容や学んだことなどを毎日記録し、プリセプターと共有していました。県も様々な研修会を開催しており、保健指導や禁煙指導など、色々な研修に参加することができます。

ー保健師として働く上で活かせるスキルはどんなものがありますか?

金野:コミュニケーションスキルは重要だと思います。大学や高校などで多くの人と接し、コミュニケーションスキルを高めておくことは、保健師として働く上で役立つと思います。

看護系の大学では、相談対応について学ぶ機会があると思いますが、相談対応のスキルも重要です。

また、事務作業も多いので、パソコンスキル、特にExcelなどのスキルがあると役立つと思います。

ー入庁前と後でギャップを感じたことはありますか?

金野:保健師の仕事というと相談対応のイメージが強かったのですが、成人保健係では事務作業が想像以上に多く、少し驚きました。

外に出て活動するのは、健康教室や検診などの時なので、月4~5回程度です。それ以外の時間は、パソコンを使って案内チラシを作成したり、検診機関との連絡調整をしたり、事務作業が中心となります。

ー働き方について教えてください。残業や休暇の取得状況はどうですか?

金野:夏季休暇は7月から9月の間で5日間好きな時に取得でき、取得率はほぼ100%です。年次休暇は年間40日取得可能ですが、実際に取得できるのは月1回程度です。

業務量が少ない時期は年間10日以上取得できることもありますが、業務量が増えると年間で10日取得できるかどうか、という感じです。

残業は、検診が集中する時期に偏ることが多く、その時期は残業が多くなってしまいますが、それ以外の時期は定時に帰れることが多いです。

ー大船渡市役所で保健師として働くことを検討している方にメッセージをお願いします。

金野:大船渡市は大きな市ではありませんが、規模が小さいからこその良さがあります。温かい雰囲気の職場で、優しい上司や同僚、そして住民の方々に囲まれて、伸び伸びと仕事をすることができます。

地域に密着した保健師活動をしたい方、ワークライフバランスの取れた働き方をしたい方には、大船渡市役所はおすすめの職場です。ぜひ、就職先の候補の一つとして考えてみてください。

ーありがとうございました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年2月取材)