新潟県妙高市では、令和7年7月に職員採用試験の募集を開始します。

今回は、妙高市役所で採用担当を務める金子さんに、妙高市が求める人物像のほか、志望動機の考え方、面接試験に臨む際のポイント等についてお話をしていただきました。

妙高市が求める「対話」と「挑戦」とは?受験を考えている方、又は公務員を目指している方には是非読んでいただきたい内容です。

ー早速ですが、令和7年7月から募集を予定している職員採用試験について、概要を教えていただけますか?

金子:次回試験については、年齢は高校3年生から概ね26歳になるまでの方を対象としています。ですので、現在高校に在学中の方はもちろん、社会人経験のある方など、新卒・既卒を問わず、幅広い方にチャレンジしていただきたいと考えています。

募集職種は一般事務職員を予定しています。

試験は全部で2回、一般的な知識を問う筆記試験と、面接試験となっています。筆記試験では、教養試験、適性試験、作文試験を実施します。

ー職員を募集するにあたり、妙高市ではどのような人材を求めているのでしょうか?

金子:妙高市では職員の育成を目的に「人材育成基本方針」を策定しており、今年度は「対話と情報共有を大切にし、挑戦し続ける職員」を目指す職員像として掲げています。

ー「対話」と「挑戦」がポイントということでしょうか?

金子:そのとおりです。妙高市は他の市に比べると職員の規模が約300人と決して多くはありません。だからこそ、職員同士、そして課の垣根を越えて、多くの方とコミュニケーションを取る機会が非常に多いんです。

新しい職員の方には、仕事で行き詰まった時や悩みがある時に、それを一人で抱え込まずに伝えてほしいと思っています。一緒に相談しながら解決していきたいので、そういった対話を大切にできる方と一緒に働きたいですね。

ーこれらの点を踏まえ、エントリーシートや面接ではどのようなことをPRすると良いでしょうか?

金子:皆さんが学生時代にどんな経験をして、それを通じて何を学んだのかを、ぜひご自身の言葉で伝えていただきたいです。実は私も、過去に採用試験で面接に臨んだ際「上手く内容を伝えたい」と意識しすぎて、逆に会話に詰まってしまった経験があるんです(笑)

ですから、あまり飾らず、ご自身の言葉で焦らずゆっくりと話していただく方が、想いは断然伝わりやすいと思います。

ー自己PRを伝える場でもある面接ですが、どういった方々が面接官をされるのでしょうか?

金子:基本的には、市長、副市長、教育長、総務課長が面接を行います。「緊張するな!」と言っても無理があるメンバーですよね(笑)

ですが、心配はいりません。面接官は、皆さんがどんなことを考えているのか、その素直な考えを知りたいいと思っています。メンバーだけ聞くと堅そうなイメージを抱くかもしれませんが、場の雰囲気に飲まれることなく、リラックスして面接に臨んでほしいと思います。

ー志望動機の書き方について悩む受験生も多いと思います。考える上でのワンポイントアドバイスはありますか?

金子:やはり基本は「数ある自治体の中から、なぜ妙高市で働きたいのか」という理由を明確にすることだと思います。その上でヒントとなるのが、各市町村の施策です。

施策では、今後その自治体がどういった計画をしているのか、何に重点を置いているのかを知ることができるため、その自治体で働く理由を考える上では非常に参考になります。

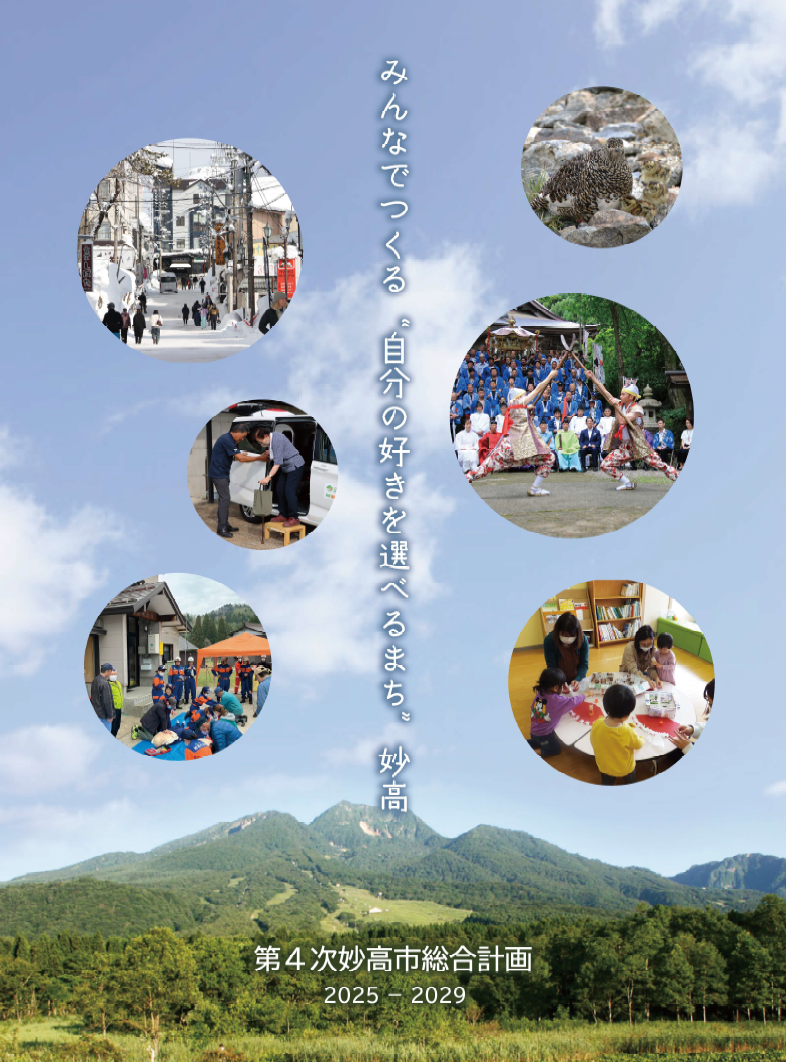

妙高市でも、令和7年度から「第4次総合計画」がスタートしました。

ー妙高市では、今後どのような計画があるのでしょうか?

金子:まちの将来像として『みんなでつくる自分の好きを選べるまち 妙高』を掲げています。「住みたい」「子育てしたい」「働きたい」と多くの方に思ってもらえるまちを、市民の皆さんと協力しながら創っていこうという計画です。

また、令和7年度の秋には、市の新しいシンボルとなる複合施設、新図書館『まちなか+(プラス)』も完成します。こうした妙高市の未来に向けた取り組みに、ご自身の経験や想いをどう結びつけられるか、どのような部分で貢献したいのか、といった観点で志望動機を考えてみるのも良いかもしれません。

ー最後に、妙高市職員を目指す方へメッセージをお願いします。

金子:妙高市役所は、職員数約300人と決して規模の大きな職場ではありません。

職員一人ひとりが担う業務の範囲は広いかもしれませんが、その分、各課が一体となって目標達成に向けて日々取り組んでおり、大きなやりがいを感じられる職場です。

第4次総合計画の推進や新図書館の開設、地元の高校生を巻き込んだ事業など、これからも未来の妙高市を見据えた施策に積極的に取り組んでいきます。

妙高市に興味がある方、私たちと一緒にまちづくりを進めてみたい方、どんな方でも大歓迎です。皆さんと採用試験でお会いできることを楽しみにしています!

ー本日はありがとうございました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年6月取材)