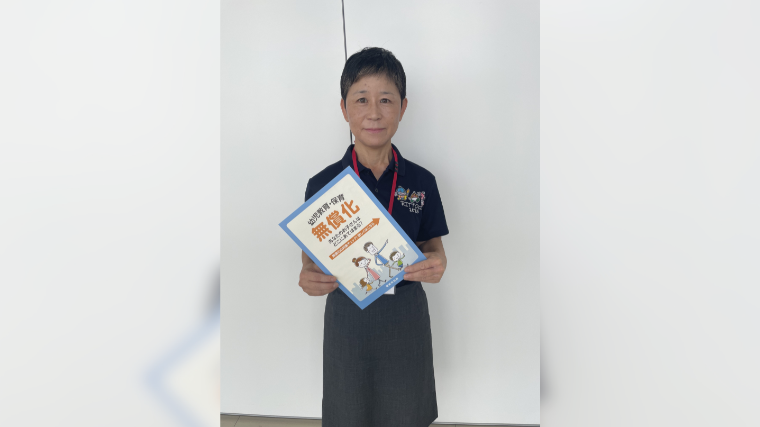

栗東市で公立の保育士として働く辰巳さんのインタビュー記事です。栗東市一筋で33年、保育士から園長、そして現在は幼児課職員として市の保育全体を支える辰巳さん。

各園の自由度が高い環境や、職員同士が学び合う独自の研修制度など、栗東市ならではの働く魅力についてお話を伺いました。

規模も雰囲気も様々。11の公立園がそれぞれの色を出す

ー栗東市の公立保育の全体像についてお伺いします。現在、市内に公立園はいくつあるのでしょうか。

辰巳:こども園と保育園、幼稚園を合わせて11園あります。私が働き始めた頃は、幼稚園と保育園が別々でもっと数が多かったのですが、統合などを経て現在の数になりました。

ーそれぞれの園に規模などの違いはありますか?

辰巳:はい、例えば、市内で一番大きい「葉山東幼児園」は園児数が200人を超えています。一方で、比較的小規模な「金勝第2保育園」は50人ほどの園です。それぞれの園が地域性や規模に応じた特色を持っています。

ー新規で採用された場合、どのように配属が決まるのでしょうか。

辰巳:初任者の方は、基本的にこの11園のいずれかに配属されます。特定の大きな園に集中させるのではなく、どの園にも一人ずつくらいは新任の職員を配属するようにしていますね。人にもよりますが、平均すると3〜4年で異動することが多いです。異動の希望を出す機会も設けられています。

ー様々な園を経験できるのは、多くの学びがありそうですね。ちなみに、保育士としてのキャリアを積んでいくと、園以外の部署に配属される可能性もあるのでしょうか。

辰巳:あります。初任者のうちは園での勤務が基本ですが、中堅になってくると、例えば親子の発達支援に関わる部署や、私が今在籍している幼児課で事務的な役割を担うといったキャリアパスもあります。

「明日も遊びたい」子どもが主役の園づくり

「明日も遊びたい」子どもが主役の園づくり

ー11園ある中で、栗東市全体として統一された保育方針はあるのでしょうか。

辰巳:市としての大きな理念はありますが、何か特定の方法論を全園で統一しているわけではありません。むしろ、それぞれの園が自分たちの色を出しやすい環境だと思います。昔から公立園の数が多く、各園がそれぞれの歴史や文化を大切にしてきた背景もあるかもしれません。

ー各園の自由度が高いということですね。辰巳さんが園長をされていた園では、どのような方針を掲げていたのですか?

辰巳:私が園長をしていた大宝こども園では、「明日も遊びたい」と子どもたちが心から思えるような園を目指していました。そのために大切にしていたのが、子どもたちが十分に「遊び込める」時間を保障することです。主体的な遊びの中から生まれる学びの芽を大切にしたい、という想いで取り組んでいました。

そのため、活動の途中で時間が来たからと保育を打ち切るのではなく、子どもが満足するまで遊びに没頭できるような時間の使い方を、職員みんなで意識していました。

ー市全体で大切にしている理念についても教えていただけますか。

辰巳:栗東市だけではないかもしれませんが、「人権に根ざした保育」は非常に大切にしています。子ども一人ひとりを尊重し、その思いに寄り添う関わりを基本としています。

そのために、私たち大人自身が人権へのアンテナを高く持ち続ける必要があると考えており、職員同士で人権に関する研修を継続的に行っています。

互いの保育を見て学び合う。成長を支える独自の研修制度

互いの保育を見て学び合う。成長を支える独自の研修制度

ー各園の自由度が高い一方で、園同士の連携や情報交換はどのように行われているのでしょうか。

辰巳:幼児課が中心となってお互いの保育を見る機会を増やす取り組みを行っています。各園が月に1回程度、園内研修の一環として保育を公開する日を設け、他の園の職員が自由に参加して、保育の様子を見学できるという取り組みです。

自分が直接関わっていない子どもたちの姿を客観的に見ることで、「子どもの姿を見る力」そのものを伸ばすことができます。ビデオでは伝わらない現場の空気感や、子どもたちの細やかな表情の変化から、多くの気づきを得られるんです。

また、見てもらう側も、大きなメリットがあります。担任の先生が一人でクラスを見ていると、どうしても視点が固定化されがちです。そこに外部の視点が入ることで、「こんな面白いことを考えていたんだ」「あの子はこんなことにも興味があったんだな」という、担任だけでは見取りきれていなかった子どもの姿や思いに気づかせてもらえるんです。

ー双方にとって学びのある、素晴らしい取り組みですね。若手の先生にとっては特に勉強になりそうです。

辰巳:そうですね。若手の先生に「あの園の〇歳児クラスの保育を見に行ってみたら?」と、園全体で調整して参加を促すこともあります。もちろん、保育中の時間なので、一人が何回も行けるわけではありませんが、こうした機会があることで、栗東市の保育士全体の質の向上に繋がっていると感じます。私自身も、他の園の保育を見ることで、今でも新しい発見がたくさんありますね。

風通しの良い職場で、若手の成長をみんなでサポート

ー職場の雰囲気についてもお伺いしたいです。園によって違いはあると思いますが、全体的にはどのような雰囲気でしょうか。

辰巳:あまり厳しい上下関係があるという感じではなく、どの園も比較的ワイワイと、横の繋がりを大切にしながら働いています。職員数が多い園がほとんどなので、職員同士でよく話していますし、その中で「あそこのクラスで今こんな課題があるらしい」「〇〇さんが悩んでいるみたい」といった情報が自然と共有されます。そうした横の繋がりの中で、管理職などが気づいていない現場の声を拾い上げ、サポートに繋げるという動きが自然にできていますね。

ー辰巳さんご自身は、園長や主任として若手の職員さんと関わる際に、どのようなことを意識されていましたか?

辰巳:保育がうまく進められないという点で自信をなくさないでほしいという気持ちを持っています。瞬間瞬間の子どもへの心のこもった思いや言葉がけの積み重ねが子どもや保護者との信頼関係につながると思うので、若手の先生が子どもとつながり合っている場面を大いに認めるようにしていました。

ー若手の職員さんとは、どのように関わってこられましたか?

辰巳:自分自身は、先輩の子どもへの声のかけ方や保護者さんとの会話を見て「あんなふうになりたいな」と思ったところを取り入れて保育に活かしてきました。今は人の背中を見て学ぶ時代ではないかもしれませんが、私が子どもと関わっている姿を見て、若い先生に何か響くといいなと思っています。また、保育書そのままでなく先生自身のアイデアがつまった保育をしてほしいという気持ちを常々伝えるようにしています。

子どもの「今」に寄り添うことが、最大のやりがい

ー仕事の一番のやりがいは何ですか?

辰巳:やはり、子どもたちの姿そのものです。大人の想像を超える発想、好きなことに何度も挑戦する姿、弾けるような笑い声。嬉しい時だけでなく、怒ったり泣いたり、感情をストレートに表現する姿も含めて、その一つひとつが愛おしく、面白いと感じます。この気持ちは33年間全く変わりません。

ー仕事の大変さはいかがでしょうか。

辰巳:もちろん、楽な仕事ではありません。シフト勤務は大変ですし、保護者の方との丁寧な関わりも求められます。ですが、子どもたちの成長に一番近い場所で寄り添える喜びは、何物にも代えがたいものです。その魅力が大変さを上回るからこそ、多くの職員が働き続けているのだと思います。

現場から市全体の保育を支える立場へ。広がるキャリアパス

ー現在の幼児課では、どのようなお仕事をされていますか?

辰巳:市全体の保育の質をどう高めていくかという、より大きな視点で物事を考える立場になりました。市内の公立・私立園との連絡調整を行う窓口や、公立園の運営に関する共通ルールを調整する役割などを担っています。現場の状況を行政に的確に伝えることも重要な役目です。長年の現場経験を活かして、園と行政を繋ぐ架け橋になれればと思っています。

ー最後に、これから栗東市で保育士を目指す方へメッセージをお願いします。

辰巳:栗東市は、各園の自主性が尊重され、保育士が「自分らしい保育」を追求できる場所です。園の垣根を越えて学び合い、支え合う文化も根付いています。何よりも、子どもたちが毎日たくさんの笑顔と発見をくれる、やりがいに満ちた職場です。子どもたちの「今」に真剣に向き合いたい、そして自分自身も成長し続けたい、そんな熱い想いを持った方と一緒に働けることを楽しみにしています。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年09月取材)