幼くして亡くなった父が漏らした「跡を継いでほしい」という願いと、高校の先生から教わった「土木は縁の下の力持ち」という言葉。この二つの思いを胸に、清原さんは土木の道に進みました。

民間企業の現場監督経験を経て、国東市役所に転職し、子育てをしながら土木技師として活躍する清原さん。仕事と子育てを両立する秘訣や、まちづくりへの熱い思い、国東市で働く魅力についてお話を伺いました。

入庁までの道のり ~土木の道を選んだワケ~

ーこれまでのご経歴と、国東市役所に入庁されたきっかけを教えてください。

清原:私の出身は、国東市の隣にある姫島村です。高校・大学では土木を専門に学び、卒業後は民間企業で建設工事の現場監督として4年間勤務しました。その後、国東市役所に転職し、現在に至ります。

国東市役所への転職は、高校の先生からの紹介がきっかけでした。実は、高校を卒業する時に大分県庁の採用試験を受けたのですが、不合格となり、まずは大学に進学し、民間企業で経験を積むことにしました。

ただ、その頃は既に子どもが1人いたので、当時の給与だけでは生活していくことに不安を感じました。そんな時、高校の先生から「国東市役所で土木の採用がある」という話を聞き、改めて公務員の道を目指すことにしました。

ー土木の道を選んだ理由について、詳しく教えていただけますか?

清原:父が土木の建設業を営んでいたこともあり、幼い頃から「土木」は身近な存在でした。

私が中学校に入学してすぐに父が他界したのですが、生前、父が「誰か4人兄弟の中で一人くらい跡を継いでくれたらなあ」と漏らした言葉がずっと心に残っていたんです。

また、高校の先生から教えてもらった「土木は縁の下の力持ち」という言葉にも感銘を受けました。

目に見えにくいけれど、人々の生活を支える大切な仕事であるという土木の魅力に惹かれ、この道に進むことを決意しました。

国東市土木技師の仕事のやりがい

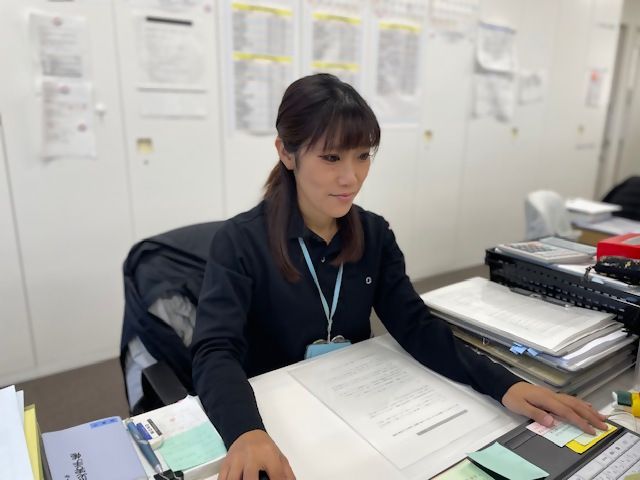

ー現在の清原さんのお仕事内容について教えてください。

清原:現在は国東市にある市道の管理、維持、修繕、そして道路改良事業の工事管理を担当しています。

年間で5、6本の補修工事や改良工事を、設計から発注、現場管理まで一貫して行っています。

工事は、毎月のように発注があり、それぞれに工期があるので、年度末までに全てを終わらせることを目標にしています。

発注前には、どのような工事にするか、どのような工法を用いるかといった設計書を作成し、発注後は、実際に業者さんと現場で協議しながら工事を進めていきます。

ーお仕事の中で、やりがいや魅力を感じるのはどんな時ですか?

清原:この仕事のやりがいは、やはり【市民の皆さんの生活を支える社会基盤を、業者さんと協力しながら良くしていくこと】です。

土木工事は業者さんなしには成り立ちません。実際に施工する業者さんがいてこそ、現場が動き、社会基盤が整備されます。

私たちは、業者さんに仕事を発注する立場として、彼らと密に連携を取りながら、より良いものを作り上げていくことに大きな達成感を感じます。

ー逆に、大変なこと、苦労することなど、「厳しさ」の面について教えてください。

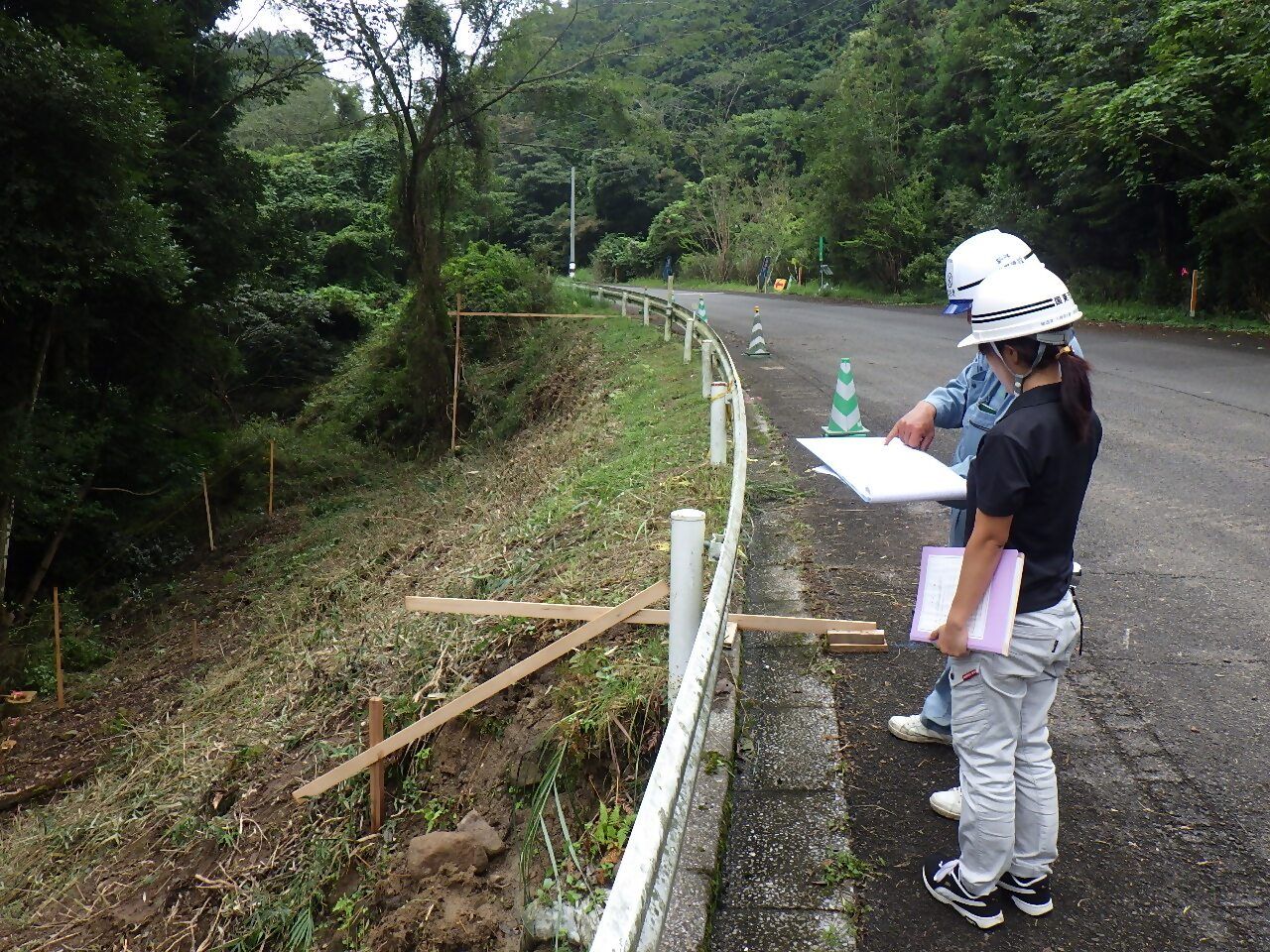

清原:設計図どおりに工事を進めるのはもちろんですが、現場の状況は刻一刻と変化します。測量から時間が経つと、現場の状況が変わることも少なくありません。

そんな時は、業者さんと話し合い、工事を進めながら変更を加えていきます。最終的には、「こういう仕上がりにしたい」という協議を重ねて、工事を完成させます。

また、地域の方々とのコミュニケーションも重要かつ難しい点です。

地域住民の皆さんからは、「道路をできるだけ広くしてほしい」「舗装をすべて綺麗にしてほしい」といった様々な要望が寄せられます。

しかし、予算や限られた資源の中で、すべての要望に応えることはできません。国東市は4町が合併してできた市なので、各地域のバランスを考慮しながら、公平な道路整備を進めていく必要があります。

地域住民の方々の意見に耳を傾けつつ、最適な解決策を見つけ出すことに日々頭を悩ませています。

印象的な業務と日々のスキルアップ

ーこれまでの業務で特に印象に残っていることはありますか?

清原:通常の市道工事とは別に、「急傾斜事業」という民地の崖対策工事に携わったことが特に印象に残っています。

この事業は、個人の土地にある危険な崖を安全にするための工事で、人命を守るという大きな意味があります。

公共の道路工事とは異なり、個人の土地に関する工事なので、住民の方々と直接深く関わり、密な協議を重ねながら進めていく必要がありました。

大変なことも多かったですが、その分、住民の方々とのつながりが強くでき、工事が完成した時には「やってよかった」と心から思える事業でした。

ースキルアップのために、日頃から心がけていることはありますか?

清原:技術研修などに積極的に参加して、常に新しい知識や技術を学ぶようにしています。法律なども時代とともに変わっていくので、常に最新の情報をキャッチアップすることは不可欠です。

また、高校から土木に携わってきて、座学だけでは学べないことがたくさんあると実感しています。そのため、積極的に現場に出て、業者さんとコミュニケーションを取りながら、実践的な知識や技術を習得しています。

現場で実際に見て、触れて、業者さんの経験談を聞くことで、教科書では得られない貴重な学びを得られると考えています。

職場の雰囲気とワークライフバランス

ー職場の雰囲気はいかがですか?

清原:職場の雰囲気はとても良いと思います。建設課は男性職員が多い部署ですが、皆さっぱりしていて、過ごしやすいです。

上司・部下の関係も良好で、気軽に意見交換ができる環境です。私も中堅の立場として、後輩の意見に耳を傾け、上司に伝える役割を意識して果たしています。

ー残業やお休みの取りやすさなど、ワークライフバランスについて教えてください。

清原:ワークライフバランスについては、国東市役所は非常に恵まれていると感じています。

昨年度は台風の影響で残業が多かったですが、通常は自分のペースで仕事を進めることができ、残業はほとんどありません。年間を通して毎月入札があるため、計画的に業務を進められるのが良い点です。

休暇も取りやすく、夏季休暇は7月から9月の間に5日間、自由に取得できます。

また、子の看護休暇の制度も充実しており、子どもが病気になった際には、特休を利用して病院に連れて行ったり、看病したりすることができます。

職場の理解も深く、「休みたい」と伝えれば、快く休みを取らせてもらえるので、子育て中の私にとっては大変ありがたい環境です。

私自身、入庁後に3人の子どもを授かり、合計3年間、産休・育休を取得しました。

学生時代から子育てをしてきたこともあり、仕事と子育てを両立することは私にとって当たり前のことですが、市役所という働きやすい環境のおかげで、子育てと仕事を両立できています。

ー「子育てが趣味」とお聞きしましたが?

清原:そうなんです(笑)。長男が生まれてからの13年間、ずっと子育てをしてきて、いつも子どもたちの成長や笑顔に癒されています。

特に最近は、子育てを通じてできた友達と集まって宅飲みをするのを楽しんでいます。子育てに関する事や、自分たちの近況をみんなで共有しながら、楽しく過ごさせてもらっています。

国東市の魅力と未来の仲間へのメッセージ

ー清原さんが感じる国東市の魅力について教えてください。

清原:国東市の魅力は、良くも悪くも「田舎であること」だと思います。

高校卒業後、大分市に出て生活していた時期もあったのですが、大分市は人口も多く、車も多いので、通勤時間や日々の生活に追われることが多かったです。子育てをする中で、時間に余裕がないと感じることもありました。

しかし、国東市に帰ってきてからは、時間に余裕が生まれ、子育てを心から楽しめるようになりました。

特に、周りの近所のおじいちゃん、おばあちゃんたちが、子どもたちに積極的に声をかけてくれたり、見守ってくれたりするんです。

「みんなで子育てをする」という環境が、国東市にはあります。都会にはない、温かい人情と、ゆったりとした時間の流れが、国東市の大きな魅力だと感じています。

ー最後に、国東市の土木技師を目指す方へのメッセージをお願いします。

清原:国東市役所の土木技師は、民間業者さんと協力しながら、地域住民の皆さんの生活をより豊かにするために尽力しています。時には困難な課題に直面することもありますが、その分、大きなやりがいを感じられる仕事です。

ぜひ私たちと一緒に、国東市で「縁の下の力持ち」として地域を支え、人々の生活を豊かにする仕事に挑戦しませんか?

皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

ー本日はありがとうございました。

清原さんが、亡き父の言葉と「縁の下の力持ち」という土木の精神を、仕事の軸にされているお話に、胸が熱くなりました。

市民の生活を支えるインフラ整備に尽力されながら、子育てへの愛情も溢れている姿は、まさに地域を支える優しく強い力そのものです。

公務員という安定した基盤の上で、人のために尽くす誇りと、家族との大切な時間の両方を手に入れている、素敵な生き方を見せていただきました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年10月取材)