杉並区役所で働く、スポーツ振興課の三宅さんと危機管理対策課の須田さんのインタビュー記事です。新卒で入庁した三宅さんと、民間企業から転職した須田さん。異なる経歴を持つお二人が、杉並区で働く魅力や仕事のやりがい、そして子育てと仕事を両立するリアルな働き方について、それぞれの視点から語ります。

- 自己紹介

- 杉並区の仕事の魅力:区民の暮らしを支える多様なフィールド

- 「数字」から「住民満足」へ:転職して見えた公務員の働きがい

- 子育て世代のリアル:杉並区のワークライフバランスと育休制度

- プライベートも充実!柔軟な働き方が叶える自分らしい時間

自己紹介

ーまずはお二人の自己紹介と、杉並区に入庁された経緯について教えていただけますか。

三宅:平成25年(2013年)に入庁し、今年で13年目になります。杉並区高円寺出身で、大学を卒業後、そのまま公務員試験を受けて地元杉並区に入庁しました。

強く公務員になりたい、という希望があったわけではないのですが、生まれ育った地元に貢献したいという思いがありました。

須田:私は2018年入庁で、今年で8年目です。三宅さんとは違い、大学卒業後に銀行に3年間勤務し、個人営業や法人融資を経験しました。大学時代から公務員という選択肢はありましたが、当時はそこまで勉強をしておらず、社会人になってから勉強をし直して杉並区役所へ入庁しました。

杉並区の仕事の魅力:区民の暮らしを支える多様なフィールド

ー入庁後、お二人はどのようなお仕事を経験されてきましたか?

三宅:最初の配属は選挙管理委員会事務局で、5年4ヶ月ほど在籍しました。主に期日前投票所の準備や運営の担当をしていました。

区内には多くの当日投票所、期日前投票所があるため、選挙がない期間も物品の点検で区内を回ったり、中長期的な課題を検討したりしていると、あっという間に次の選挙がやってくるんです。

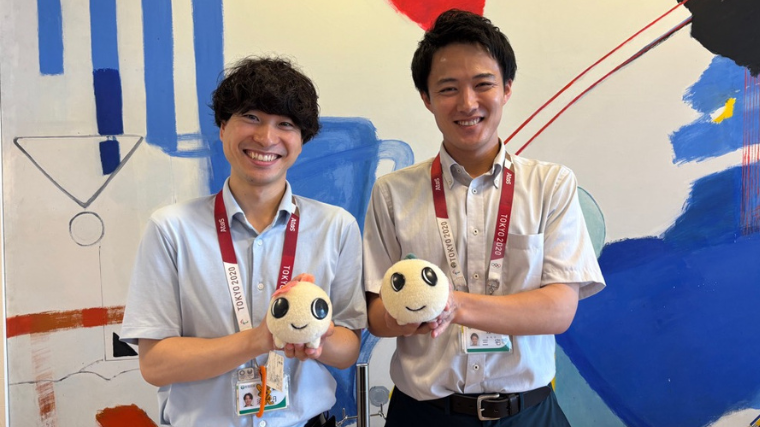

ーその後は、文化交流課でオリンピック・パラリンピック担当をされたんですよね。

三宅:はい、その頃にちょうど同じ部署に須田さんが新規採用として入ってきました。

須田:私が入庁して最初の配属先が文化交流課で、三宅さんと一緒にオリパラ担当をしていました。社会人経験はあったものの、仕事内容は全く違うので、業務の進め方をよく知っている係長や、先輩である三宅さんの後ろを必死でついていく毎日でした。

ーオリパラ事業で、特に印象に残っていることはありますか?

三宅:一番大きかったのは、海外ボクシングチームの事前キャンプ受け入れですね。コロナ禍の特殊な状況だったので、選手たちを外部との接触から守る「バブル方式」での対応が求められました。

高円寺体育館に仮設リングを設置し、選手専用の動線を確保したり、スタッフは毎日PCR検査を受けたりと、本当に大変でした。宿泊先のホテルにも職員が泊まり込みで対応し、まさに前例のない中での手探りの業務でしたが、今となっては一生に一度の貴重な経験になりました。

須田:区だけでは完結しない東京都との連携・調整も大変でしたし、オリンピックの機運を盛り上げるためのイベント企画もゼロから考えなければなりませんでした。過去の資料を引っ張り出してきても、情勢が違うのでそのままは使えない。

本当にみんなで知恵を出し合いながら進めていきました。大変でしたが、三宅さんがおっしゃる通り、非常に貴重な経験をさせてもらったと感じています。

―その後、お二人はそれぞれ別の部署へ異動されたのですね。現在の仕事内容を教えてください。

三宅:スポーツ振興課で、スポーツイベントの企画運営を担当しています。子ども向けのアスリートを招いたイベントや、障がいがある方向けの教室運営などです。特に障がい者スポーツは行政ならではの分野で、やりがいを感じます。また、自分のアイデアを形にできる、面白い部署です。

須田:私は現在、危機管理対策課で防犯に関する業務を担当しています。区内に設置されている防犯カメラの管理運営が主な仕事で、警察から捜査協力のための映像提供依頼に対応することもあります。他にも、個人宅向けの防犯機器設置に対する補助事業を始めたり、防犯イベントを実施したりと、業務は多岐にわたります。

「数字」から「住民満足」へ:転職して見えた公務員の働きがい

ー須田さんは銀行から転職されて、公務員の働き方にどのような違いを感じましたか?

須田:雰囲気から何から、全く違いますね。一番大きいのは、数字を追いかける風土ではないので、職員の方々が比較的穏やかなこと。ピリピリした空気がなく、これは入庁してからずっと変わらない印象です。

また、明確な数値目標こそありませんが、例えば現部署だと警察の捜査への協力が区民の安全・安心な暮らしに直接貢献できていると感じられますので、別種のやりがいを感じますね。

ー民間で培った経験が生きていると感じることはありますか?

須田:銀行の専門知識が直接役立つ場面はほとんどありませんが、お客様と接する中で培ったコミュニケーション能力は、現在の業務でも活きていると思います。得意というわけではないですが、あの3年間の経験があったからこそ、今があると感じています。

子育て世代のリアル:杉並区のワークライフバランスと育休制度

ーお二人とも子育てをしながら働いていらっしゃいますが、ワークライフバランスはいかがですか?

三宅:最初の選挙管理委員会は繁忙期にはかなり残業が多かったですが、今の部署は月20〜30時間程度です。子どもが生まれてからは、より一層メリハリをつけて働くことを意識していますね。自分で仕事を調整できる部分が多く、比較的融通が利きます。

須田:私は子どものお迎えもあるため、「できるだけ残業はしない」と決めていて、定時で帰れるように日々の業務に優先順位をつけて取り組んでいます。自分の仕事は属人的な部分も多いので、段取りを自分でコントロールしやすいんです。有給休暇も、取りたい時に気兼ねなく取れています。これは前職とは大きく違う点ですね。

ーお二人とも育児休業を取得されたと伺いました。

三宅:私は子どもが生後6~7ヶ月の時に、1ヶ月強の育休を取得しました。当時は男性職員の育休取得が少しずつ増えてきたくらいの、まさに過渡期で、期間としてもそこまで長期ではなかったです。

須田:私は昨年の7月から12月まで、半年間取得しました。私の場合は、同じ部署の先輩が同じくらいの期間で育休を取っていたので、相談しやすかったです。年度が変わる前から上司に相談し、4月からの3ヶ月間でしっかり引き継ぎの準備を進めました。

ー実際に育休を取得してみて、いかがでしたか?

三宅:あっという間でしたが、子どもの成長を間近で見られたのは本当に嬉しかったです。終わってみると、もっと取れば良かったと強く思います。杉並区役所内でもどんどん男性職員で育休を取る方が増え、取得期間も伸びてきている印象なので、良い傾向だと思います。

須田:私も「もっと取りたかった」というのが本音です(笑)。育児休業手当金の支給率が180日を境に変わるという制度的な理由もあって半年にしましたが、もっと長くても良かったと思います。

あとは、育児休業は、全然「休み」ではなかったですね。夜は3時間おきに起きますし、想像以上に育児は大変だと痛感しました。でも、だからこそこの時期にしっかり向き合えて本当に取って良かったと思っています。

ー三宅さんが取得された頃と今とでは、職場の雰囲気も変わりましたか?

三宅:劇的に変わりましたね。私が取得した頃から男性の育休取得者が急増して、今では半年取得が当たり前という雰囲気です。杉並区の男性職員の育休取得率は6割を超えていますし、「取るのが当たり前」という風潮が定着してきていると感じます。後輩が取りたいと言えば、「ぜひ1年くらい取ってこい!」と送り出してあげたいですね。

須田:私が半年取りたいと相談した時も、否定的な反応は一切ありませんでした。おそらく、1年取りたいと言っても、快く受け入れてもらえたと思います。

プライベートも充実!柔軟な働き方が叶える自分らしい時間

ー子育てとの両立において、職場の制度やサポート体制はいかがですか?

須田:現在、私は時差出勤制度を利用しています。30分前倒しで勤務することで、朝7時台に子どもを保育園に送り届け、退勤後の17時台には迎えに行けるようにしています。

妻がその間に食事の準備をするなど、役割分担をしています。また、子どもが保育園に入ってからは熱を出したり、体調を崩したりすることが増えましたが、急な早退やお休みにも職場の理解があり、柔軟に対応してもらえるので本当に助かっています。

三宅:私の部署は土日にイベントで出勤することが多いため、平日に振替休日を取ります。その振替休日と有給休暇、土日等を組み合わせて、家族で海外旅行に行ったこともあります。職場の制度が充実しており、スケジュール調整にもある程度裁量があるので、本当に働きやすいと感じています。

ー最後に、杉並区への入庁を目指す方々へメッセージをお願いします。

須田:最近は、私のように民間から転職してくる職員が非常に増えています。転職者であっても温かく受け入れてもらえる環境が杉並区には整っていますし、私自身、入庁後に悪いギャップを感じたことは一度もありません。働きやすさは自信を持っておすすめできます。また、子育てについても、職場の理解・協力があり、私自身仕事と両立することができているので、この点もあまり心配はいらないと思います。

三宅:私はこれまで3つの部署を経験しましたが、どの仕事も魅力的で、充実した毎日を送ってきました。父となってからは、仕事と家庭のバランスを意識する中で、育児に関する様々な制度や周囲のサポートの有難さを実感しています。

ワークライフバランスを実現しながら働くことのできる杉並区で、皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

ー本日はありがとうございました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年7月取材)