広島県府中町役場で土木技師として働く重森さんのインタビュー記事です。高専卒業後、一貫して公務員の道を歩んできた重森さん。そのキャリアは、街の未来を描く「計画」業務が中心です。西日本豪雨災害からの復旧という大きな挑戦も経験。

街づくりの根幹を支える仕事のやりがいや、府中町で働く魅力、そして理想的なワークライフバランスについて、じっくりと語っていただきました。

- 工事、下水道、災害復旧、都市計画。多彩な業務で培った専門性

- 街の未来を描く「計画」の仕事。その奥深さとダイナミズム

- 未曾有の災害からの復旧。使命感を持って挑んだ3年半

- 形になった仕事を見返す時、最大のやりがいを感じる

- 互いに支え合う風土。若手が育つ教育体制も魅力

- 公私のメリハリが成長を促す。理想のワークライフバランス

- 「住みやすい町」の未来を、土木の力で支えたい

工事、下水道、災害復旧、都市計画。多彩な業務で培った専門性

ーこれまでの経歴について教えてください。

重森:高専を卒業し、国の出先機関で1年間アルバイトをした後、平成19年に府中町役場に入庁しました。民間企業等の経験はありません。

ー入庁されてから現在まで、どのようなお仕事を経験されてきましたか?

重森:最初の2年間は、当時の建設課(現在の都市整備課)に配属されました。そこでは、町道の改良工事の施工管理など、土木職らしい仕事を担当しました。

その後、平成21年から約9年間は下水道課にいました。最初の1年は下水道管の工事を担当し、それ以降の約8年間は、下水道施設の維持管理や老朽化対策に関する計画策定の業務がメインでした。

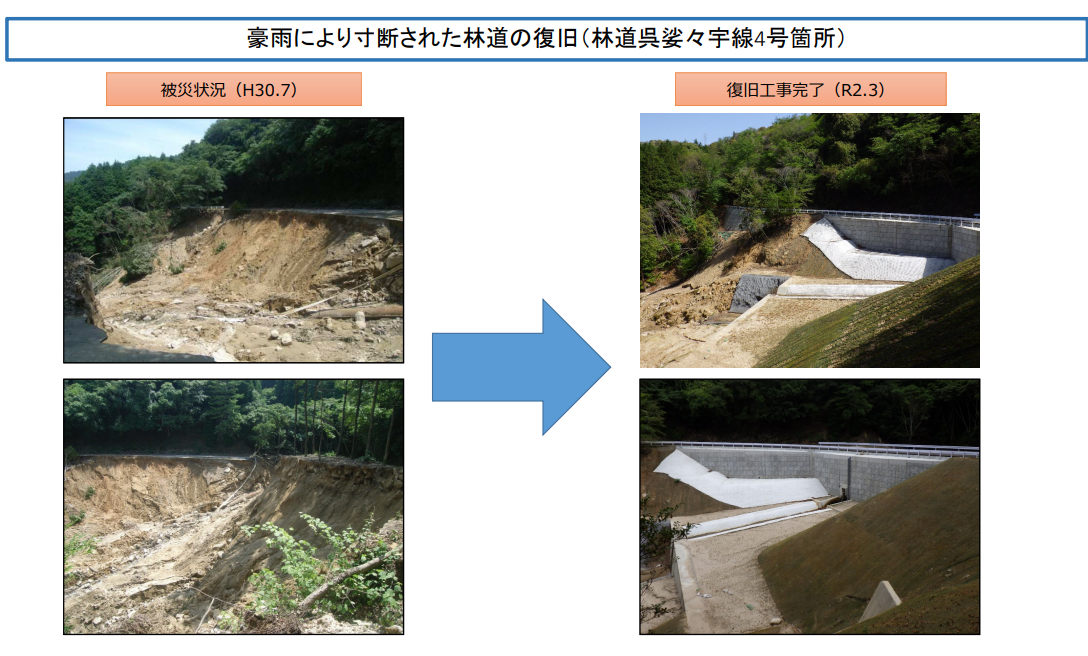

そして平成30年7月の西日本豪雨災害の発生後、災害復旧のための専門組織である「豪雨災害復旧事業室」が新たに立ち上がり、私もそこに配属されることになりました。令和3年に復旧工事が完了するまでの約3年半、災害復旧に関する業務に専念していました。

そして、令和4年からは現在の都市整備課に配属され、主に都市計画の策定など、計画に関する業務を担当しています。

ー土木技師と一言で言っても、府中町役場には様々な部署があるのですね。

重森:そうですね。私の経験した部署のほかには、JR向洋駅周辺の土地区画整理事業を進める事務所や、町内の道路・公園などの維持管理を行う維持管理課などがあります。

ー重森さんが現在所属されている都市整備課と、維持管理課では、どのように役割が分かれているのでしょうか。

重森:簡単に言うと、都市整備課で新しい道路などを作り、それを維持管理課で管理していく、というイメージです。維持管理課は、新しく作るというよりは、既存施設の補修工事や維持修繕などを多く担当しています。

街の未来を描く「計画」の仕事。その奥深さとダイナミズム

ー重森さんのキャリアは、最初の2年を除くと、計画策定の業務が中心だったのですね。

重森:そうですね。土木職の仕事は、大きく分けると「工事」の部門と、その工事を行うための「計画」を作る部門に分かれ、私はどちらかというと計画寄りのキャリアを歩んできました。

ー「計画」の仕事は、具体的にどのような流れで進めていくのでしょうか?

重森:まず、府中町として、どのような街づくりをしていきたいか、都市計画としてどのような事業が必要かを考えるところから始まります。その上で、町の現状を整理し、課題を抽出します。計画の期間や必要な費用を算出し、補助金なども勘案し、どう進めていくかを具体的に肉付けしていくんです。

ー計画は、所属部署だけで完結するものなのでしょうか?

重森:担当課だけで完結できる計画もあれば、危機管理や財政など、庁内の様々な部署と連携して検討を進める、全庁横断的な計画もあります。

特に街づくりに関する計画は、町が示す最上位の計画である「総合計画」との整合を図る必要があるので、政策企画部門との連携は不可欠です。

ー前例のない計画を立てるのは、大変なことも多いのではないでしょうか。

重森:計画業務は「初めて作る」というケースが多いです。まず、国からどのような対策が求められているのかを理解し、それに対して府中町としてどう対応していくべきかを考えなければなりません。

他の自治体の事例を参考にすることもありますが、それがそのまま府中町に当てはまるとは限らない。そこが難しいところです。ですから、国が開催する説明会に参加したり、マニュアルを読み込んだりするのはもちろん、近隣の市や町と情報交換することも非常に重要です。

大変ではありますが、その分やり遂げた時の達成感は大きいです。

未曾有の災害からの復旧。使命感を持って挑んだ3年半

ー平成30年からは、西日本豪雨災害の復旧業務に携わられたとのことですが、これは通常の業務とは異なるものだったのですか。

重森:そうですね。まず、災害復旧のための専門組織が立ち上げられ、そこに必要な人員が配置されるところから始まりました。府中町では過去にこれほど大きな災害を経験したことがなかったので、何もかもが手探りの状態でした。

ー具体的には、どのような業務から着手されたのですか?

重森:まずは現地に入り、被害状況を正確に把握することからスタートしました。災害復旧は、被災した施設を元の状態に戻すのが原則です。その復旧費用の算出には「災害査定」という手続きを踏まなければなりません。この作業を、災害が起こったその年度内に行いました。

翌年度からは、申請した内容に基づいて、復旧工事をどんどん発注していくという流れでした。

ー災害復旧業務ならではの難しさはありましたか?

重森:担当分野が非常に多岐にわたったことです。道路や崖地はもちろん、公園施設や山の中の林道など、ありとあらゆる公共施設の復旧を、その専門組織で一括して同時並行し担当しました。

町民の方々にとっては、毎日使っていた道や公園が使えなくなるわけですから、一日でも早い復旧が望まれます。そのプレッシャーは常に感じていましたね。

形になった仕事を見返す時、最大のやりがいを感じる

ーこれまで様々な業務を経験されてきた中で、土木技師としての仕事の面白さややりがいは、どのような瞬間に感じますか?

重森:自分が関わった計画や工事が、目に見える「もの」として完成し、それに基づいて事業が進んでいくのを見ると、府中町の街づくりの根幹を支えている実感があります。

大変な仕事、例えば災害復旧の工事が終わってから数ヶ月後、あるいは半年後くらいに現場を訪れてみて、「ああ、無事に終わったんだな」と振り返る。大変だった最中のことを思い返しながら、「よく頑張ったな」と自分自身で思える時に、一番のやりがいを感じます。

互いに支え合う風土。若手が育つ教育体制も魅力

ー職場の雰囲気はいかがですか?

重森:府中町役場は、とても良い雰囲気の職場だと思います。気軽に上司や同僚に相談できる体制がありますし、周りが気にかけてくれる文化も根付いています。もちろん、自分も周りの状況を気にするようにしています。お互いがどんな仕事をしているのかを把握し、自然に助け合える関係性が、府中町の強みではないでしょうか。

一人で考えられることには限界がありますから。例えば計画書を作成したら、お互いに中身を確認し、助言し合うのが当たり前になっています。

公私のメリハリが成長を促す。理想のワークライフバランス

ーワークライフバランスについてはいかがですか?

重森:勤務時間内に仕事を終わらせることを常に意識しています。よほどのことがない限り、残業はしません。もちろん、部署によって忙しさは異なりますが、私がこれまで経験してきた部署は、残業も休日出勤も少ない方でした。もし休日出勤した場合は、代休を取得するなどしてリフレッシュするようにしています。

有給休暇も非常に取りやすい環境です。年間のスケジュールも立てやすいので、仕事の進捗状況を見ながら、休む時はしっかり休ませてもらう、というスタイルで過ごしていますね。

ーオンとオフの切り替えは、どのようにされていますか?

重森:仕事が終わって役場を一歩出たら、仕事のことはほぼ考えません(笑)。土日も基本的には考えない。そうやって公私のメリハリをはっきりつけることが、結果的に仕事への集中力を高めることに繋がっていると思います。

「住みやすい町」の未来を、土木の力で支えたい

ー最後に、生まれ育った場所でもある府中町について、働いてみて改めて感じた魅力があれば教えてください。

重森:府中町は広島県で一番面積が小さい、全国的にみても非常にコンパクトな自治体です。その中でも、住宅が立ち並ぶエリアと山間部がはっきりと分かれていて、市街地には都市機能が集約されています。民間の調査などでも「住みやすさ」で高い評価をいただくことが多いのですが、実際に働いてみて、その基盤を支えているのが道路や下水道といったインフラなのだと実感しています。

この住みやすい町を、これからも維持し、さらに発展させていく。そのための街づくりに貢献できるのが、この仕事の大きな魅力ではないでしょうか。

ー本日はありがとうございました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年7月取材)

(追伸)

インタビューでは触れていませんが、重森さんは平成28年に発生した熊本地震の際、災害復旧のため土木技師として熊本県に派遣されました。以下は、その時の業務の様子です。