「公務員の仕事は、安定しているけれど、少し堅いイメージがあるかもしれない…。」

そんなふうに感じている方にこそ、知ってほしい場所があります。

愛知県のほぼ中央に位置し、約42万人が暮らす豊田市。豊田市は、ただ前例を踏襲するだけでなく、常に未来を見据え、新しいことに挑戦しようという温かく前向きな風土に満ちた場所です。

職員一人ひとりの働きやすさを考え、男女ともに育休取得率100%を実現し、誰もが自由に使えるフレックス制度が根付いている。そして何より、組織全体で新人を温かく育て、支えようという文化が息づいています。

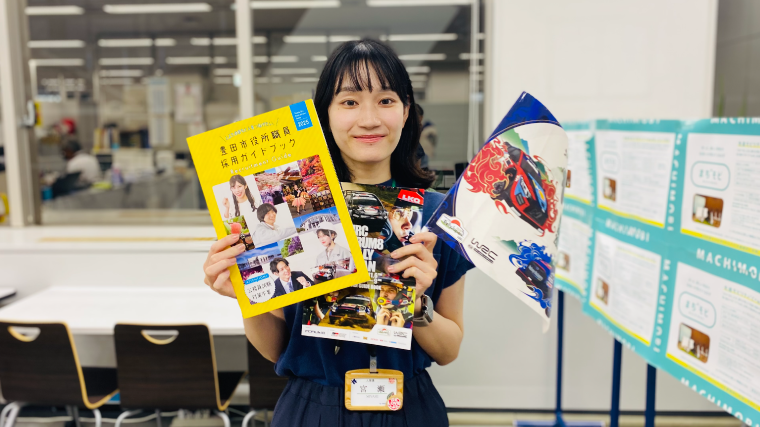

今回は、豊田市役所の採用担当 宮瀬さんに、豊田市が求める人物像から、独自の採用プロセス、そして「ここで働くこと」の本当の魅力まで、その温かい想いをたっぷりと伺いました。

- きっかけは高校時代。地域への愛着から豊田市役所へ

- 「公務員試験」ではなく「SPI」。多様な人材を求める豊田市の採用

- 勝ち負けじゃない。集団討論で見る「協調性」と「尊重」の心

- 豊田市が求める3つの人物像。根底にあるのは「素直さ」

- 職員誰もが使えるフレックス制度。組織全体で支える「働きやすさ」

- 「転職みたい」な異動も成長の糧に。組織全体で育てる安心感

- 未来を見据えて、今を頑張る。それが豊田市役所で働く魅力

きっかけは高校時代。地域への愛着から豊田市役所へ

―まずは、宮瀬さんのご経歴と、豊田市役所を志望された理由を教えていただけますでしょうか。

宮瀬:私は現在、総務部人事課に所属しており、入庁してから8年目になります。最初は上下水道局の経営管理課という部署で、経理や予算編成といった仕事に6年間携わりました。その後、人事課に異動してきて、今年で2年目になります。

出身は知立市なのですが、高校時代に豊田市の学校に通っていたことが、このまちとの最初の出会いでした。県外の大学に進学していたので、就職は愛知県に戻りたいという思いがありました。

そのなかで、豊田市のことを調べてみると、スポーツイベントやお祭りがとても盛んで、まち全体で何かを創り上げようという活気に満ちているところに、すごくおもしろそうだなと心を惹かれたんです。

学生ながらに感じたその魅力が、ここで働きたいと思う大きなきっかけになりました。

―就職活動をされていたころから、公務員という道を考えていらっしゃったのですか?

宮瀬:はい。親族に公務員がいたこともあり、子どもの頃から自然と「公務員になりたいな」という気持ちを持っていましたので、就職活動も公務員を中心に行っていました。

―選考過程で、特に印象に残っていることはありますか?

宮瀬:面接のことはよく覚えています。面接官の方が、私の話にとても真剣に耳を傾けてくださり、「それはどういうこと?」と深く興味を持って質問してくださったんです。ただ評価されているというより、一人の人間として私を知ろうとしてくれている温かさを感じて、それがとても印象に残っています。

「公務員試験」ではなく「SPI」。多様な人材を求める豊田市の採用

―豊田市役所の採用試験は、一般的な公務員試験とは少し違うと伺いました。どのような流れで行われるのでしょうか?

宮瀬:はい。豊田市では、いわゆる筆記の公務員試験(教養試験)は実施しておらず、代わりにSPI検査を導入しています。その後、集団面接や個人面接、そして集団討論といった形で選考を進めていきます。

社会の変化に合わせて、市役所としてもより多様な人材を確保したいという思いをもっています。もちろん、公務員試験で測れる知識も大切ですが、それだけが全てではありません。勉強が得意な方だけでなく、多角的な視点や柔軟な発想を持った方にも、ぜひ仲間になってほしい。

SPIを導入することで、これまで出会えなかったような、様々な個性や能力を持った方と出会うきっかけになればと考えています。

勝ち負けじゃない。集団討論で見る「協調性」と「尊重」の心

―選考の中にある「集団討論」では、どのようなテーマが出され、何を見ているのでしょうか?

宮瀬:例えば、昨年度は「市役所の窓口の受付時間を、今後伸ばすべきか、あるいは縮小すべきか」といった、身近でかつ、答えのないテーマで討論していただきました。

集団討論と聞くと、「相手を論破する」「勝ち負けを決める」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、私たちが見ているのは全く違うところです。大切なのは、相手の意見を尊重しながら、グループとして一つの結論を導き出していく、そのプロセスなんです。

―答えのないテーマだからこそ、評価が難しい部分もあるかと思います。特にどのような点を重視されていますか?

宮瀬:豊田市が求める人物像の一つに「チームワークを大切にできる人」というものがあります。集団討論では、まさにその部分を見させていただいています。

自分の意見を主張するだけでなく、周りの人の意見に耳を傾け、協力しながら、より良い答えを探していく。そんな協調性や、相手を尊重する心を大切にしています。

豊田市が求める3つの人物像。根底にあるのは「素直さ」

―豊田市役所が求める人物像について、もう少し詳しく教えていただけますか?

宮瀬:私たちは、大きく3つの人物像を掲げています。一つ目は「チャレンジできる人」、二つ目は「市民目線に立って現場を大切にできる人」、そして三つ目が先ほどお話しした「チームワークを大切にできる人」です。

豊田市役所には、新しいことにどんどん挑戦していこうという、とても前向きな風土があります。「どうすればもっと良くなるだろう?」と改善する意欲を持った方にぜひ来ていただきたいです。

また、公務員の仕事は一人で黙々と進めるイメージがあるかもしれませんが、実際は、同僚や上司と常にコミュニケーションを取りながら進めていく仕事がほとんどです。だからこそ、チームワークが本当に大切になります。

―宮瀬さんご自身は、どのような方と一緒にお仕事をしたいと思われますか?

宮瀬:「素直な方」と一緒に働きたいです!どんな仕事でも、分からないことや迷うことは必ず出てきます。そんな時に、一人で抱え込まずに「ここが分からないんです!」「これに悩んでいて…」と素直に周りに相談できることは、とても大切な力だと思います。

そういう素直さがあれば、周りのみんなも自然と手を差し伸べますし、一緒に協力しながら乗り越えていくことができると思います。

職員誰もが使えるフレックス制度。組織全体で支える「働きやすさ」

―職員の方々の働き方について、豊田市役所ならではの制度や文化があれば教えてください。

宮瀬:豊田市役所は、職員の働きやすさをとても大切に考えています。その代表的なものが、フレックスタイム制度です。職員であれば誰でも、特別な理由を告げることなく利用することができます。

例えば、お子さんの送迎のために朝は少し遅めに出勤したり、プライベートの用事に合わせて早めに退勤したりと、それぞれの生活に合わせて勤務時間を柔軟に調整できるんです。

最近では、週に1日「特例日」を設けることができるようになり、1日4時間未満の勤務にしたり、週休3日にすることも可能になりました。1ヶ月のトータルの勤務時間を満たせば良いので、日々の働き方を自分でデザインできる、とても自由な制度です。

―育休取得率が男女ともに100%というのも驚きました。なぜそれほどまでに制度が浸透しているのでしょうか?

宮瀬:それは、制度があるだけでなく、上司や周りの職員が「育休、取らないの?」と自然に声をかけてくれるような、温かい空気があるからだと思います。役職や年齢に関係なく、誰もが当たり前に利用できる。そうした文化が、上層部から若手まで、組織全体に根付いているんです。

「転職みたい」な異動も成長の糧に。組織全体で育てる安心感

―入庁後の研修や、若手職員へのフォロー体制はどのようになっていますか?

宮瀬:入庁にあたって特別な資格や知識は必要ありません。社会人としての基礎や公務員としての知識は、入庁後5年目くらいまで、段階的に研修で学んでいけるので安心してください。

職場では、新人のうちは必ず「マンツーマン指導者」という先輩職員が一人ついて、仕事のことからプライベートなことまで、何でも相談に乗ってくれます。指導者自身への研修も行っているので、まさに「組織全体で新人を育てよう」という文化が豊田市役所にはあります。

未来を見据えて、今を頑張る。それが豊田市役所で働く魅力

―宮瀬さんが感じる、豊田市役所で働く一番の魅力とは何でしょうか?

宮瀬:この街が、常に「未来」を見ているところです。豊田市の施策を見ていると、「次世代」や「子どもたち」といった、未来に向けた言葉がたくさん出てきます。今を良くするのはもちろんのこと、その先にある未来のために、今みんなで頑張ろうという前向きなエネルギーに満ちている。その一員として働けることが、私にとっての一番の誇りであり、魅力だと感じています。

―今日はありがとうございました。

お話を伺う中で最も印象的だったのは、常に未来を見据え、新しいことに挑戦し続けようという、前向きで温かいエネルギーがまち全体に満ちていること。

それは、採用試験で受験者一人ひとりの個性に向き合ったり、フレックス制度や育休取得率100%といった制度面だけでなく、組織全体の「新人を大切に育てる」文化にも表れているように感じました。

「素直な人」と一緒に働きたいと語ってくださった宮瀬さんの言葉は、きっと「分からないことをそのままにせず、周りと協力しながら、一歩ずつ前に進んでいこう」という温かいエールだったのかもしれません。

豊田市役所の皆さんが、未来の仲間を心から大切に思っている。そんな優しさに触れた、心温まる時間でした。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年9月取材)