愛媛県内子町で地域おこし協力隊として働く松下さんのインタビュー記事です。

元々は自動車ディーラーだったという松下さんですが、海外への興味から一気にそのフィールドは海外に移ったようです。帰国後、内子町で地域おこし協力隊として働いている松下さんに、協力隊として働き方やその魅力についてお話しいただきました。

地域のため、子どもたちのため、好きなことを活かしつつ協力隊として働く、そんな素敵な働き方を紹介します。

―まずはこれまでの経歴について教えてください。

松下:出身は愛媛県松山市で、大学までずっと松山で過ごしていました。大学卒業後は、もともと好きだった車関係の仕事に就きたいと思い、県内の自動車ディーラーに就職しました。3年ほど勤めた後、もともと海外にも興味があったということもあり、思い切って会社を辞めオーストラリアへワーキングホリデーに行きました。短期留学も含め、1年間の海外生活を満喫しました。

―ずいぶんと思い切ったのですね(笑)海外生活で何か変化はありましたか?

松下:はい。ヨーロッパや中南米など、様々な国の人々と出会い、共に生活することで大きな刺激を受けました。日本の良い点、悪い点など、客観的に見ることができるようになったと思います。もっと世界を知りたい、色々なことに挑戦したいという気持ちが強くなり、帰国後は愛媛県庁で国際交流課・誘致推進員としてインバウンド関連の仕事に就きました。

―一気に海外への思いに火が付いたのですね。その後も海外には行かれたのですか?

松下:はい。推進員として1年間勤務した後、今後は青年海外協力隊として中米のパナマで2年間活動しました。環境教育の分野で、日本の知識を現地の小学校の先生や子供たちに伝える仕事です。これもとても貴重な経験になりました。

帰国後は、外国人技能実習生の監理団体に就職し、主にベトナム人実習生のサポートや日本語教育なども担当していました。その後、愛媛大学でJICA関連の仕事を経験し、現在の内子町地域おこし協力隊に出会いました。

―もともと海外に興味があったとのことでしたが、大学ではどういったことを専攻していたのですか?

松下:大学では総合政策学科というところで経営コースを専攻していました。ゼミでは地方経済学を学び、特に地方の商店街活性化について研究していました。海外とはあまり関連の無い分野ですね。

昔から海外に興味はあったのですが、実は大学生の頃はパスポートすら持っていない状況でした(笑)英会話の勉強はしていたのですが、海外に行くためというよりは、元々好きだった「スターウォーズ」を字幕無しで見てみたいというのがきっかけです。

思い切ってオーストラリアに行ったのが転機になり、青年海外協力隊やJICAの仕事に挑戦するまでになりました。

―とても大きな一歩だったのですね。その後、なぜ今度は内子町で協力隊をしようと思ったのでしょうか?

松下:たまたま募集要項を見た時に、自分のやりたいことが全部できる!と感じたのがきっかけですね。スキー場と渓谷を使った町おこしというのがミッションだったのですが、私の趣味はスノーボード、キャンプ、釣りなので、まさにぴったりな仕事だと思いました。ちょうどJICA関連の仕事の任期が終わる時期でもあったので、タイミングとしてもちょうどよかったですね。

―内子町のことは以前から知っていたのですか?

松下:もともと松山市に住んでいたので、ドライブで内子町を通ったり、道の駅に立ち寄ったりしたことがあり、良い道の駅がある地域というイメージを持っていました。

また、四国で一番大きなスキー場であるソルファオダにも行ったことがあり、内子町には魅力的な場所がたくさんあると感じていました。

―協力隊になるための選考はどのようなものなのでしょうか?

松下:まずは書類選考があり、与えられたテーマで小論文を書きました。スキー場と渓谷を活用した町おこしのアイデアについてです。その後、2次面接があり、町長や副町長、スキー場関係者、配属予定の支所の課長など、5、6名と面接をしました。面接では、小論文の内容や、やりたいこと、任期後の展望などについて聞かれました。特に事前に対策などをしていたわけではなく、小論文も面接も、私がやりたいと思ったことをひたすら自分の言葉で伝えるのみでした。

―現在は協力隊としてどのようなことに取り組まれているのでしょうか?

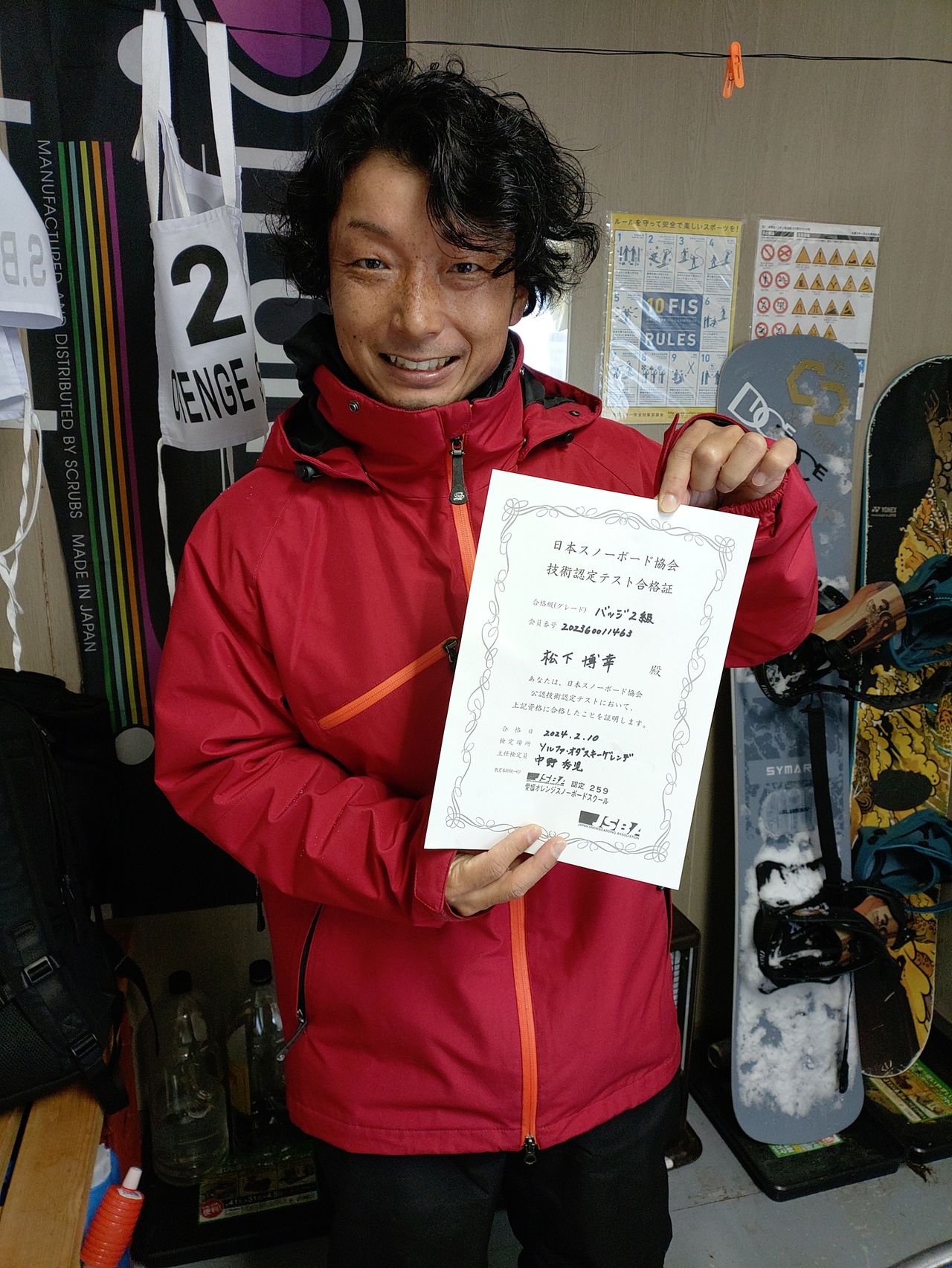

松下:今は冬のハイシーズンなので、スキー場の運営サポートがメインです。昨年スノーボードのインストラクターの資格を取得したので、地元の小中学生や高校生が団体でスキー場に来た際に、インストラクターとして指導なんかもしています。

スキー場は人手不足なので、スノーボード用品店やアウトドアショップへの営業活動なども私のミッションに含まれます。最近ではムラサキスポーツと提携し、四国で唯一スノーストライダーというギアを導入しました。これをうまくPRすることで、スキー場を盛り上げていきたいですね。

―スキー場のオフシーズンは何をされているのでしょうか?

松下:オフシーズンは、スキー場をキャンプ場として活用したり、地元の工芸品マーケットなどのイベントをサポートしたりしています。

また、夏と秋には、スキー場の広大な駐車場を利用したスポーツカーミーティングも開催しています。これは、スポーツカー愛好家が集まって交流するイベントで、キッチンカーなども出店いただいており、とても賑わっています。

渓谷では、ネイチャーキャンプという子ども向けの企画も実施しています。夏はテント泊、それ以外の季節はスキー場の宿泊施設を利用して、3日から5日程度のキャンプを行います。渓谷を歩くトレッキングなども行い、子どもたちに自然を満喫してもらっています。

―スキー場や渓谷、活かせる観光資源が豊富なのですね。

松下:そうですね。そこが内子町の魅力の一つだと思っています。しかしながら、今後解決していくべき課題を抱えているということも事実です。

例えば、渓谷は自然が溢れている一方で携帯電話の電波が一切入らないんです。これは、緊急時などには危険ですし、せっかく景色が良くても写真などをリアルタイムにSNS等にアップできないというデメリットにもなります。

そこで、試験的にスターリンク(衛星を使用したインターネット回線)をレンタルして、渓谷でインターネットが使えるようにしてみました。成果が確認できれば、将来的には役場にも相談して、本格的に導入をしていきたいと思っています。

―内子町内の協力隊の体制や、他の隊員との関わり方について教えてください。

松下:現在内子町全体で協力隊は9名いますが、小田深山担当は私だけです。他の隊員とは、定期的な研修会で顔を合わせたり、イベントなどでコラボすることもあります。

例えば、ネイチャーキャンプで五十崎凧博物館の専属隊員を呼んで、子どもたちとたこ揚げをしたり、自転車での町おこしをメインで活動している隊員と協力してマウンテンバイクのイベントを開催したりすることもあります。

―協力隊として働くやりがいや魅力を感じる瞬間はどんな時ですか?

松下:まさに今やっていること全てがやりがいであり、魅力だと感じています。冬はスノーボード、夏はスポーツカーミーティングや渓谷でのイベントなど、自分の好きなことをとことん仕事にできていることが何よりも魅力ですね。自分が楽しいと思えることを、地域の人や外部の人に伝え、PRすることで、地域が盛り上がっていくんです。本当にやりがいを感じますよね。

―協力隊としての働き方はどういったものですか?

松下:私の場合、基本的に役場の勤務時間に合わせて働いています。現在はスキー場の繁忙期なので、土日祝日も出勤していますが、その分は代休を取得するなどして調整をしています。オフシーズンになれば土日祝日は時間が作れるので、副業として高知県でリバーガイド等も行っています。内子町では、協力隊として勤務しつつ、条件付きで副業が認められているので、趣味の延長でカヌーやラフティング、SUPなどのガイドも行っています。

―松下さんにとって、内子町の魅力はどんなところだと思いますか?

松下:内子町は、地域おこし協力隊の先輩たちがこれまでもずっと活躍していて実績を積み上げているので、地域の人たちも協力隊に対する理解があり、とても受け入れられやすい土壌があると思います。外部から来た人に対して優しく、疎外感を感じることがありません。私も出身は松山市ですが、協力隊として内子町に来てすぐに地域に溶け込むことができました。

―協力隊としての任期を終えてからやりたいことはありますか?

松下:任期後も内子町で暮らしていきたいと考えています。スキー場や渓谷付近で、自分で事業を起こしたいと思っています。田舎なので一つの事業だけで生活していくのはなかなか難しいかもしれませんが、小さなことから始めて、副業と組み合わせることで、好きなことをしながら生活していきたいですね。

現在は、町営住宅に住んでいるのですが、3年後に古民家を譲り受けることになっているので、いずれはそこに引っ越す予定です。より地域に根付いた生活ができるのかと思うと今から楽しみですね。

ー本日はありがとうございました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年1月取材)