「地域のために働きたい」その想いを、福島県いわき市で実現しませんか?

今回は、いわき市役所総務部人事課の田中さんにインタビュー。変化の時代に求める人物像や、多様化する採用試験の特徴、そして市役所で働くリアルな魅力について、詳しくお伺いしました。

ーまず、この記事を通して受験生の皆さんに一番伝えたいことは何でしょうか?

田中:職員採用試験の概要や市で働く魅力などをご紹介する中で、少しでもいわき市役所のことを知ってもらいたいというのが第一です。

そして最終的に、就職する先の選択肢の一つとして「いわき市役所」を考えてもらえたらとても嬉しいですね。

ーまずは「知ってもらう」ということですね。早速ですが、変化の激しいこの時代、いわき市としてはどのような人材を求めているんでしょうか?

田中:市では、「進取の気性(※)のもと、行政のプロとして、いわきの未来に責任を持つ職員」を目指すべき職員像としています。

社会情勢が激しく変化する中、その時代に合わせて変化を恐れず、前向きにチャレンジする気持ちを持った方に来ていただけたら嬉しいです。

※進取の気性:従来の慣習にとらわれることなく、積極的に新しい物事に取り組んでいくという気質・性格

ー人物像について、受験生としては面接などでどのようにアピールすると良いのでしょうか?

田中:前向きにチャレンジする気持ちだけでなく、日々の業務を安定して行うことができるようになるためには、業務内容をきちんと理解する力や、周りの方と協力しながら物事を進める力なども必要だと感じています 。

自ら学ぼうとする姿勢や、周りの方と一緒に何かを成し遂げた経験などを、実際のエピソードなどを含めてアピールしていただくと良いかもしれませんね。

ーチャレンジ精神だけが必要というものでは無いのですね。続いて、採用試験について何か特徴などがあれば教えていただけますか?

田中:いわき市の採用試験は大きく4つに分かれています。

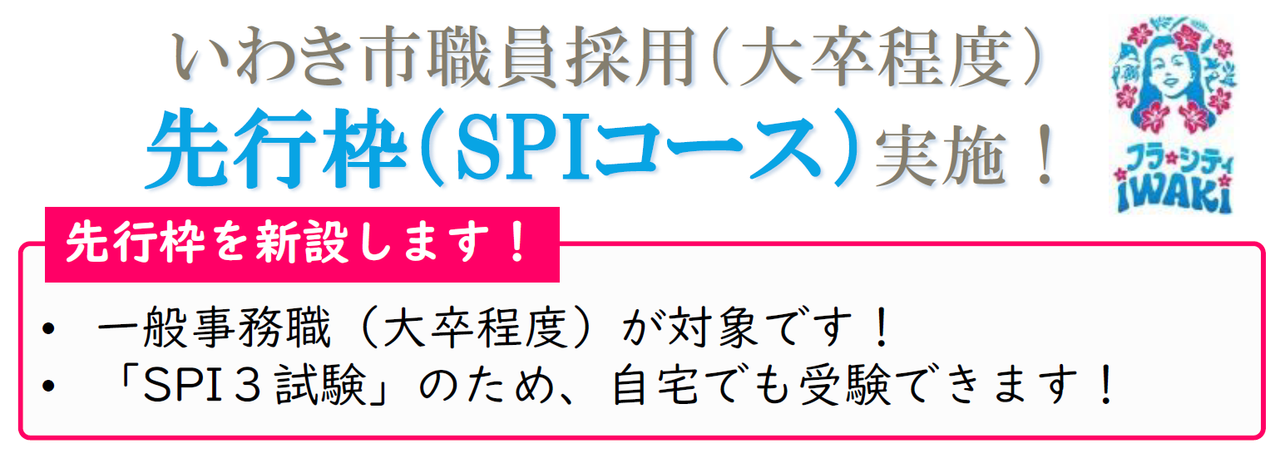

1つ目は、大卒程度の方を対象とした「先行枠」で、SPI3を活用した採用試験です(一般事務職が対象)。4月にSPI3試験、5月に口述試験を行い、7月初旬には合格発表を行います。

2つ目は、同じく大卒程度の方を対象とした従来型のマークシート方式の採用試験です。

3つ目は、民間企業や官公庁などで社会人経験のある方を対象とした「社会人経験者枠」の試験で、こちらもSPI3を活用しています。

そして4つ目は、高卒・短大卒程度の方を対象とした従来型のマークシート方式の採用試験です。

ー採用試験について、従来から見直された点もありますか?

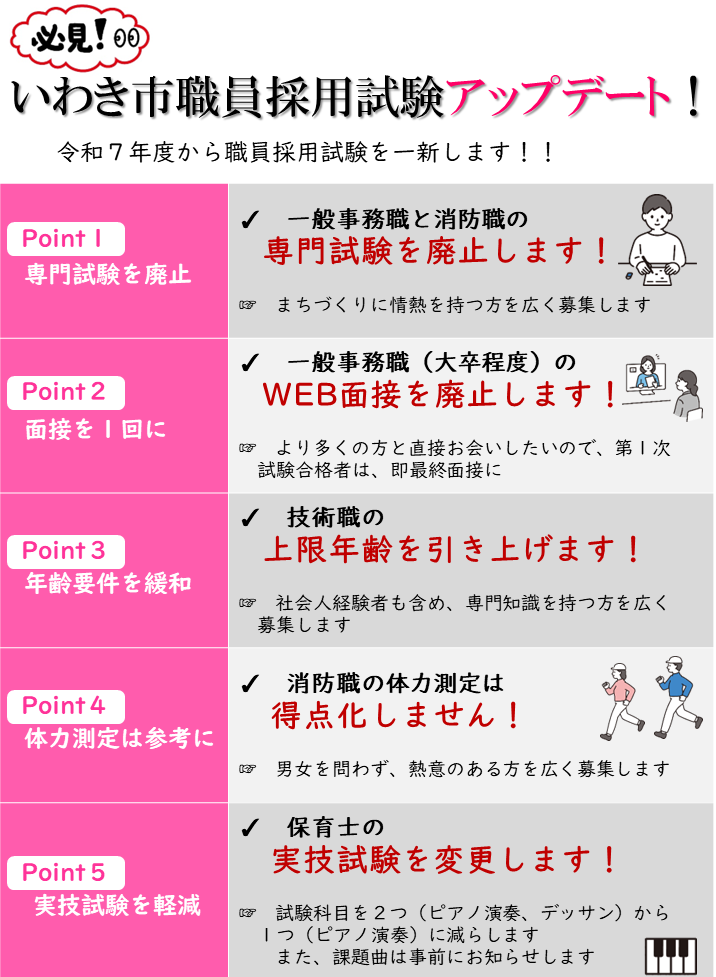

田中:見直しも行いました。令和7年度から、大卒程度の方を対象とした試験のうち、一般事務職と消防職については専門試験を廃止し、第1次試験は教養試験のみとなりました。

一方、技術職などについては、従来どおり教養試験と専門試験の両方を受験していただくことになります 。

(令和8年1月30日追記)

※令和9年度(令和8年度実施)職員採用候補者試験から、

技術職の先行枠を設けます。 また、技術職の専門試験を廃止します。

https://public-connect.jp/employer/86118/news/2637

ー受験資格についても教えていただけますか?

田中:社会人経験者枠については、学歴要件がなく、職務経験年数と年齢要件を満たしていれば受験することができるというのが大きな特徴ですね。

また、保育士や保健師などの資格が必要な職種は、資格の取得要件と年齢要件を満たしていれば受験可能です 。令和7年度からは、技術職の年齢要件も見直し、学歴に関係なく40歳まで受験可能にしています。

学歴等に左右されることなく、様々な経歴を持った方がチャレンジできる試験とすることを心がけています。

学歴要件のほかにも、保育士の実技試験の科目を減らしたり、消防職の体力試験を得点化しない「体力測定」に改め、就業後の人材育成の参考にするなど、試験制度を見直し、受験しやすい環境を整えています。

詳しい受験資格については、各受験案内をご覧いただき、是非ご自身に合ったものを選択して受験いただけたらと思います。

ー「チャレンジできる」というのは受験生にとってはありがたいですね。少し話が変わりますが、「志望動機」の考え方で悩む方も多いと聞きます。採用担当として、なにかアドバイスはありますか?

田中:どなたにもいわき市の採用試験を受験しようと思ったのには、何かしらの理由があると思います。大切なのは、その理由があいまいなものではなく明確であることです。

例えば、地元出身の方であれば、なぜ地元で働きたいと考えるようになったのか、地元以外の方であれば、なぜいわき市に興味を持ったのかなど、エピソードを交え具体的にお話しいただくと良いですね。

さらに、いわき市の職員になって、どんなことに取り組みたいかについてもしっかりと伝えていただくことが大切です。採用された場合、具体的にどんな業務にチャレンジしてみたいのか、理由と併せて教えてほしいと考えています。

ーちなみに、面接試験はどのような雰囲気で行われますか?

田中:面接については、職種にもよりますが、4〜5人の面接官が行います。1人あたりの面接の時間は約30分です。

面接では、志望動機や採用後の抱負などをお聞きし、その方の「人」と「なり」を総合的に確認させていただきます。

ー面接で緊張してしまう受験生も多いかと思います。何か失敗例やアドバイスはありますか?

田中:私自身、実は人前で話をするのは緊張するタイプです(笑)

面接の際に、緊張からか、志望動機や自己PRなどを話している間に、何を話そうとしていたのか混乱してしまって長々と言葉を足した結果、本来伝えようとしていたことが面接官に伝わらないといった例を聞いたこともあります。

緊張した中でも、伝えたいことについては簡潔に伝えるということが大事なのかなと思います。

ー次に、田中さんご自身が感じる、いわき市役所で働く魅力について教えてください。

田中:市役所という組織には、様々な部署があり、それぞれ異なる仕事をしているため、幅広い仕事に携わることができるのは魅力の一つだと感じています。

特に、いわき市は中核市でもありますので、市が保健所を設置していますし、教育・福祉・環境・まちづくりに関して、一般的な自治体よりも大きな権限を持っています。

ーちなみに、田中さんご自身は入庁後どのような経験を積まれたのでしょうか?

田中:私自身の話をすると、市役所に入って最初に配属されたのは環境整備課(現:資源循環推進課)というごみ収集を行う部署でした。その後、教育委員会の学校教育課、都市復興推進課(現:都市整備課)、危機管理課と異動し、現在の人事課が5か所目の部署となります。

全く異なる仕事に携わってきたため、知識を習得するのに大変な部分もありましたが、周りの方の協力を得ながら、少しずつ業務を覚えることができたと感じています。

ー様々な部署を経験されたからこそ感じる魅力はありますか?

田中:そうやって得た幅広い知識やスキル、そして市の内部外部含めて様々な人と関わるため、多くの人脈を得ることができました。こういった経験ができるのは、市で働く魅力の一つではないかと感じています。また、自分が携わった仕事を通して、広く市民の皆さんの生活に関わることができるのも魅力なのかなと思います。

ー現在の採用担当としてのやりがいはいかがですか?

田中:現在、採用担当ということで、説明会やインターンシップの対応などにおいて、多くの学生さんとお会いする機会があります。

そういった場でお会いした方が、採用試験を受験してもらえた時などは大きな喜びを感じます。(技術職の方からは、自分が工事などで携わった建物や構造物を形として残すことができるというのもやりがいを感じる部分だという話も聞きます。)

ー働きやすさの面ではどのような取り組みがありますか?

田中:市では、働きやすい職場づくりに向けて、様々な取組みをしています。1つ目として、ご自身のライフスタイルに合わせて、柔軟な働き方ができるようにするために、勤務開始時間を7時から10時までの間で変更できる時差出勤制度も設けています。

2つ目として、勤務場所に縛られない、多様な働き方を実現するため、専用のタブレット端末を使用し、自宅や執務室以外の場所で業務を行うことができるテレワーク制度も設けています。さらに、3つ目として、市民サービスの向上に繋がる資格や免許を取得した職員に対し、取得費用の一部を助成する取組みを行っています 。

ー休暇制度についても教えてください。

田中:休暇制度の面では、年次有給休暇に加えて、夏季休暇(5月から10月までの間に5日)や結婚休暇(5日)などの特別休暇も設けています。中でも、令和7年度に拡充した子育て・家族看護休暇は、お子さんや親御さんの看護などを行う際に取得できる休暇で、利用者の多い制度です。私自身小さな子どもがいますが、子どもは突発的に体調を崩してしまうこともあるため、年次有給休暇以外にこのような休暇があると、安心できます。

ー採用情報を集めるには、どういった方法がお勧めですか?

田中:採用に関する情報は、パブリックコネクト内のいわき市のページや、市ホームページにも掲載しています。

また、募集受付時期の情報などは、市の公式LINEなどのSNSや市の広報紙である「広報いわき」にも掲載していますので、是非チェックしてみてください。

ー最後に、受験を考えている方へメッセージをお願いします!

田中:この記事を最後までご覧いただき、ありがとうございます。

日々の学校生活やお仕事をしながら、市の採用試験を受験するには、筆記試験の対策も必要なため、非常に大変かと思います。

しかし、実際に採用された場合には、多くのやりがいや成長する機会が待っています。また、内定された方の疑問や不安を解消するため、令和7年度からサポート窓口を設け、ご質問にお答えするなど実際に採用されるまでの伴走支援も行っています。

ぜひ、いわき市の採用試験を選択肢の一つとして考えてみてください!

ー本日はありがとうございました。

取材・文:パブリックコネクト編集部(2025年10月取材)